Un nuovo francescano? - Paolo Benanti e la commissione algoritmi

Il professore Paolo Benanti è stato nominato Presidente della Commissione sull’Intelligenza Artificiale per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio.

La Commissione è un organo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria istituito dalla Presidenza del Consiglio poco più di due mesi fa, con lo scopo di analizzare le implicazioni dell’Intelligenza Artificiale nel campo dell’editoria e dell’informazione e, di conseguenza, consigliare il Dipartimento che ne è responsabile. La commissione è stata presieduta - dalla fondazione sino alle sue dimissioni - dal professor Giuliano Amato, politico, giurista, docente universitario e manager pubblico.

La nomina di Giuliano Amato aveva sorpreso molti; l’assegnazione della presidenza a Paolo Benanti forse anche di più.

Paolo Benanti ha un curriculum eccellente e si può dire - senza timore di smentita - che è uno dei massimi esperti mondiali di Intelligenza Artificiale; è un frate Francescano del Terzo Ordine Regolare, teologo, eticista, docente presso la Pontificia Università Gregoriana, consigliere di Papa Francesco per l’Intelligenza Artificiale, membro della Pontificia Accademia per la Vita con mandato sulla Intelligenza Artificiale, membro del New Artificial Intelligence Advisory Board dell' ONU, autore di libri sul ruolo dell'umano nella civiltà tecno-umana.

Ovunque si parli del profilo etico delle tecnologie e del ruolo della Intelligenza Artificiale nella vita dell'uomo, la presenza di Benanti è pertinente. È, tra l'altro, colui che ha coniato il termine Algoretica, cioè l'etica degli algoritmi. Da anni infatti si interroga e fa riflettere su come la tecnologia sia passata dallo status di strumento in mano all'uomo a quello di parte integrante dell'ecosistema sociale, e sempre più influente su questo ecosistema.

È sicuramente apprezzabile che Benanti abbia accettato di esporsi nel ruolo di Presidente della commissione: qualsiasi linea guida ne uscirà sarà certamente pertinente e di alto profilo. Paolo Benanti ama poi scherzare sul ruolo degli eticisti, come lui: gli eticisti fanno le domande e si tengono alla larga dalle risposte. Nel campo dell'etica le giuste domande sono infatti la cosa più importante, quelle che dovrebbero influenzare politici e stakeholders affinché affrontino i temi davvero rilevanti.

La domanda centrale posta dal lavoro di Paolo Benanti si può riassumere in questa: le macchine devono avere un'etica? Quale? Quali limiti ci sono e devono esserci nel rapporto tra la nuova specie delle macchine intelligenti e l'essere umano?

Gli eticisti non scendono in campo per dire cosa non si può fare o, peggio, pontificare su giusto e sbagliato, dice Benanti; il loro ruolo fondamentale su temi delicati e pervasivi della vita collettiva - com'è e come sarà sempre più l’Intelligenza Artificiale - deve essere appunto quello di porre le giuste domande, per far sì che le persone e le istituzioni ricerchino le risposte più adatte al contesto in cui operano. In questo il professor Paolo Benanti non potrà che essere eccellente: le persone, l'essere umano - in particolare nel loro rapporto con la tecnologia - sono sempre state al centro della sua attenzione.

Una volta tanto possiamo dire che in Italia abbiamo messo la persona giusta al posto giusto.

Conversazioni sull’Intelligenza Artificiale – Si prova qualcosa ad essere una macchina?

Redazione: Riccardo, in questo tuo post hai condensato almeno tre punti molto rilevanti per la discussione sull’Intelligenza Artificiale e sulle macchine che agiscono guidate da sistemi intelligenti:

- il primo – sulla bocca di tutti in questi giorni – è quello della trasparenza,

- il secondo è quello della responsabilità di questi agenti in qualche modo autonomi, di cui abbiamo già scritto più volte nel blog, e che coinvolge un’intera filiera di soggetti

- e il terzo è quello della soggettività degli automi.

È evidente che gli elementi più innovativi che stai introducendo in questo discorso sono:

1) quello che chiami “monologo interiore”, intimamente correlato al tema della trasparenza, e

2) la domanda, per me assolutamente inattesa, “ma sta succedendo qualcosa là dentro?”, che suggerisce di non trascurare la possibilità di una reale soggettività dell’automa.

Ritieni quindi che “monologo interiore”, “interiorità”, “soggettività” possano essere caratteri attribuibili ad un robot?

Riccardo: Per rispondere a questa domanda provo a definire chiaramente questi termini, perché spesso il guaio è che parlando di questi temi si utilizzano dei termini resi così laschi dagli anni di dibattiti che ognuno finisce un po’ per tirarseli dalla propria parte, con il risultato che tutti hanno ragione perché stanno parlando da soli.

E allora: il “monologo interiore” è l’idea di applicare ad un soggetto che si muove nello spazio (ad un robot nel nostro caso) un modo, uno spazio di lavoro, per connotare il proprio ambiente; e grazie a questo processo di continuo aggiornamento del proprio mondo, poter agire sempre più efficacemente sullo stesso.

Bene: su questo punto, a livello funzionale - ritengo che sia il caso di evitare un’analisi filogenetica - per me sia difficile trovare grosse differenze rispetto a ciò che una persona fa. Per quanto riguarda l’“interiorità”, definita come lo spazio in cui quel monologo interiore accade, mi pare chiaro che sia una condizione necessaria per l’esistenza di un monologo, avendo appunto un’azione bisogno di un luogo in cui svolgersi.

La “soggettività” è invece la dimensione più scivolosa. Però possiamo intenderla come il fantomatico “provare qualcosa ad essere (un soggetto)”.

Ecco, credo che questa dimensione soggettiva possa essere accessibile solo tramite due tratti essenziali: un qualche tipo di auto-narrazione e una fiducia nei confronti di quella narrazione e di quel narratore. A conti fatti ognuno di noi ha accesso soggettivamente solo alla propria soggettività e quella degli altri se la può, al massimo e ragionevolmente, immaginare.

Cosa è ragionevole però pensare quando vedo un cane con gli occhi chiusi che muove le gambe? E un polpo che si nasconde nella sua tana foderata di conchiglie? Sta succedendo qualcosa lì dentro?

È una questione di vita mi si dirà, di vita organica persino. Io credo, senza dire niente di nuovo rispetto alle riflessioni di Maturana Romesín e Varela García (1972, De máquinas y seres vivos), che si giri intorno alla questione, tutta individuale e privata, di “accettare emotivamente” o meno il fatto che la vita sia poco più che il tentativo di un sistema di riuscire a conservarsi.

Redazione: E tu Paolo, che hai speso anni in mezzo a queste macchine e queste domande, cosa ne pensi?

Paolo: Tendiamo ad attribuire un significato compiuto alle parole del nostro interlocutore, anche se il suo discorso è privo di senso; lo insegna Paul Grice, che segnala anche l’attitudine a riconoscere al partner intenzioni di veridicità e pertinenza. Credo che la nostra propensione al principio di carità si estenda al comportamento delle macchine, soprattutto a quelle di AI generativa, cui accordiamo intelligenza, coscienza e creatività, nel senso ordinario di questi termini.

Eppure, software di grande raffinatezza, come ChatGPT o AlexNet, mostrano con le «allucinazioni» che la loro presa su qualunque realtà esterna ai processi del codice è nulla.

Non possiamo pretendere che l’intelligenza artificiale possa diventare «generale» (AGI), e sia quindi in grado di paragonarsi a quella umana, a causa della definizione stessa che è stata adottata per la loro progettazione.

Il modello cognitivo che guida la pianificazione delle AGI è fondato su potenza di calcolo, quantità e stratificazione delle connessioni tra unità di calcolo. Si è dimenticato che invece l’intelligenza parte sempre da una domanda preliminare, e da una precomprensione del mondo e dell’ambiente: lo rilevano su ambiti di indagine differenti sia Popper sia Husserl.

Senza l’autonomia dello stimolo a porre interrogativi non c’è nessuna intelligenza (coscienza, creatività, ecc.) nel senso comune del termine. Credo invece che le Intelligenze Artificiali siano dispositivi nel senso pieno indagato da Agamben (2006, Che cos'è un dispositivo?): pongono in essere un dominio di esperienze che prima non esisteva, stabilendo un nuovo campo di poteri e saperi.

Se le si osserva nella prospettiva del loro contributo alla storicità e al potenziamento dell’intelligenza (senza aggettivi di specificazione), assumono un profilo meno fantascientifico ma più ricco di senso, rientrando nella tradizione del pensare per segni che trova la sua fondazione in Leibniz e nei suoi studi sulla characteristica – ma soprattutto che prosegue il percorso di riflessione e di progettazione che Doug Engelbart ha inaugurato insieme ad English nel 1968 (A Research Center for Augmenting Human Intellect).

Redazione: Grazie a entrambi, più che darmi delle risposte, avete delineato due veri programmi di lavoro, distinti e complementari, uno fenomenologico e l’altro più analitico e cognitivista. Programmi che possono convergere o divergere.

Lo capiremo, forse, nella prossima parte della conversazione, dalla risposta che Riccardo darà a questa domanda:

il requisito di essere incorporata in un robot, è obbligatorio per riconoscere ad una IA generativa come, ad esempio, Chat GPT, il diritto all'integrità di cui parli? Le altre istanze, quelle esclusivamente dialoganti che troviamo sul web, non hanno diritto a questo riconoscimento?

A tra due settimane!

Memoria, immaginazione e afantasia - Ma cosa stavo dicendo?

Una patologia che probabilmente ha origine recente è l’afantasia, la perdita dell’immaginazione. Il primo caso è stato descritto nel 2015 dopo un intervento al cuore (Zeman, Dewar, Della Sala, Lives without imagery - Congenital aphantasia). I pazienti che ne sono affetti non hanno immagini: se gli si chiede di pensare a un bicchiere, a un albero, al proprio gatto, non formano alcun ricordo, pur conoscendo benissimo queste cose. Studi recenti con la Risonanza Magnetica funzionale mostrano che la parola “Bicchiere”, “Albero”, “Gatto” non accende alcuna attività nel cervello, la Risonanza rimane muta.

Aristotele chiamava φαντασíα (phantasia) la capacità di vivere nelle immagini. Al tempo di Aristotele la capacità immaginativa era la qualità dominante della coscienza, a tal punto che si considera che la logica sia nata proprio con Aristotele. Questo non vuol dire che i greci antichi non fossero dotati di logica, ma l’attività della coscienza era prevalentemente immaginativa, l’attività logico-computativa del pensiero era dedicata soprattutto al commercio. Per questo i greci avevano adottato, con qualche riluttanza, l’alfabeto dai fenici, abili trafficanti. In virtù di questa facoltà immaginativa, molti greci antichi erano dotati di una memoria prodigiosa, se pensiamo che per secoli opere letterarie come l’Iliade, l’Odissea, le opere di Esiodo furono tramandate prevalentemente per via orale affidate, con gli esametri, al ritmo del respiro.

La capacità mnemonica è sicuramente legata alla facoltà immaginativa. L’arte di ricordare risale a Simonide di Ceo, poeta greco vissuto tra il VI e il V secolo a. C. Cicerone nel De oratore racconta che Simonide, scampò per uno strano prodigio al crollo di una sala in cui banchettavano duecento invitati e fu in grado di identificare i corpi di ciascuno, solo rammentando il posto che occupavano.

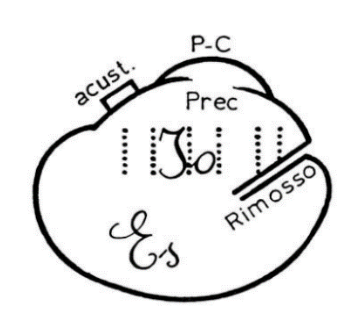

Nell’oceano della coscienza umana prevalgono, infatti, due facoltà (e chissà quanto ancora): l’attività logica e la capacità di creare immagini interiori. Freud le vedeva come una specie di iceberg, la piccola punta della coscienza dell’io, emergente dal fondo sconfinato dell’Es, diciamo, dell’inconscio (1922; in Opere complete, IX). Il padre della psicanalisi era un attento lettore di Platone, dal quale aveva preso ispirazione proprio per la lettura delle facoltà dell’anima.

Socrate, nel Fedro di Platone, dice che non può spiegare razionalmente cosa sia l’anima, ma può farlo attraverso l’immagine di una biga trainata da due cavalli. I due cavalli rappresentano bene le due attitudini dell’anima. La capacità di immaginare è lentamente svanita nel corso dei secoli, col prevalere della ragione nel Secolo dei Lumi, ma è gradualmente riapparsa dal secolo scorso: l’arte astratta, la musica atonale ne sono alcuni indizi, ma la creazione della psicanalisi ne è la prova più evidente.

Il problema è che, nello svolgersi delle due attività dell’anima, l’una oscura l’altra. Se penso razionalmente, non percepisco le immagini; se la mia coscienza è pervasa da immagini, posso scrivere una poesia o dipingere. In realtà la facoltà di creare immagini è diffusa, ma mascherata dal lessico della tecnologia (chi di voi non ha il cellulare in tasca?). Ogni volta che accendiamo il telefonino, spegniamo la nostra fantasia. Dalla svolta del secolo stiamo imparando a pensare come le macchine. La nostra memoria è imprigionata nei byte.

Il grande neurologo russo, Aleksandr Lurija studiò un personaggio dotato di una memoria incredibile, capace di elencare lunghe serie di numeri, dal primo all’ultimo e al contrario (1968; Viaggio nella mente di un uomo che non dimenticava nulla). Questa persona “vedeva” mentalmente le cose che memorizzava.

L'immaginazione, tuttavia, non è solo lo strumento di poeti e pittori: Newton e Einstein immaginavano le loro scoperte scientifiche anni prima di realizzarle.

Ma questa è un’altra storia che vi racconterò la prossima volta.

Incontri indeterminati - Considerazioni su “La Chimera” di Rohrwacher

Taglia e cuci. Montaggio di spazi discreti e durate disparate, seguendo il filo rosso della fiction, così il cinema prova a restituirci la vera esperienza del mondo. In questo senso, “La Chimera”, di Alice Rohrwacher, propone una serie di immagini capaci di tratteggiare alcuni complessi caratteri della nostra società e del tempo in cui viviamo, rendendoci il senso della storia.

In un periodo volutamente imprecisato, sospeso fra gli anni Ottanta e un eterno presente attraversato da presagi del futuro, e senza dare un’eccessiva importanza al luogo della vicenda (l’immaginaria Riparbella, nella Tuscia), il film racconta delle peripezie di una banda di tombaroli, la quale ha un discreto successo nelle escavazioni delle tombe etrusche, riuscendo a trovare numerosi cimeli grazie al contributo del protagonista (Arthur, una specie di rabdomante), che riesce a percepire l’ubicazione dei tumuli e delle caverne interrati tramite le sue chimere, suscitate dal desiderio di ricongiungersi con il suo amore scomparso (Beniamina), che gli appare in sogno in maniera sfuggente, perdendo dietro di sé il filo dall’orlo scucito del vestito.

Ma quella del tombarolo è una professione del tutto particolare, forse il tipo di vita precario per antonomasia, sospeso fra la libertà e la soggezione assolute date dal non avere vincoli. Così, le vicende dei personaggi, si articolano grazie a espedienti, alternando la gioia della festa estemporanea alla miseria del vivere di stenti e di improvvisazione quotidiana, con un fare che ricorda molto i gitani di Kusturica. Arthur, vive in una baracca adagiata sul crinale di una collina dominata da imponenti mura medioevali, ed ha solo gli abiti che indossa, ma non sembra curarsene; il suo comportamento è un misto di angoscia e cieca determinazione, preso dalla volontà di riprendere continuamente la sua ricerca. La scoperta colma di trepidazione di sarcofagi nascosti, e il ritrovamento di oggetti del passato, veri e densi di significato perché «visti da molti occhi», gli forniscono un senso di pienezza, sostenuta dall’approcciarsi a un’ideale soggettività corale in armonia con la natura delle società arcaiche, e dando libero sfogo all’affettività delle utopie; salvo poi recuperare i caratteri della morte non appena i colleghi irrompono al seguito per fare man bassa del bottino, così che, suo malgrado, i doni dati in corredo ai defunti si trasformano in merce preziosa da rivendere ai collezionisti.

-----

Una possibile chiave di lettura del film è quindi quella delle possibilità di vita nelle rovine del capitalismo, come descritte dall’antropologa statunitense Anna L. Tsing nel volume The Mushroom at the End of the World (2015), dove illustra la sua etnografia della filiera del matsutake, il fungo più pregiato del mondo, che cresce spontaneamente in aree boschive rinfoltite al seguito di processi si de-forestazione e sfruttamento intensivo del suolo. I raccoglitori, i mediatori, i rivenditori e gli importatori descritti dalla ricerca, ovvero stranieri e derelitti a cui non è permesso assimilarsi con la società, sono così delle figure istituite dalla catena del valore internazionale del fungo, che si sviluppa incidentalmente nelle fratture di modelli sociali consolidati, creata tramite salti e traduzioni, e che richiede perciò delle traiettorie di vita al margine, stimolate dalla ricerca di un contesto di libertà imprecisata e multisfaccettata. Così si genera l’accumulazione di recupero che, lungi dal rappresentare gli scarti, o le disfunzioni, di un sistema globale ordinato e in espansione inesorabile, avviene negli interstizi degli spazi politici e culturali formatisi storicamente e intrecciati in un assemblaggio che fornisce direzioni impreviste agli eventi, insieme a nuovi territori per l’agire sociale.

Questa performance drammatica, in una mescolanza che include una supposta competizione di mercato, non permette riscatto se non al termine della filiera e solo per pochi: il gioco quindi è truccato, funziona a forza di errori, falsità e distorsioni. Non c’è determinismo, non c’è sistematicità, il progresso è una chimera. Ma come sottolinea l’autrice, «gli umani contano in questi paesaggi. E gli umani portano le storie con loro nell’affrontare le sfide dell’incontro. Queste storie, sia umane che non-umane, non sono mai programmi robotici, ma piuttosto delle condensazioni nell’indeterminato qui e ora; il passato che cogliamo, come dice il filosofo Walter Benjamin, è una memoria ‘che brilla nel momento del pericolo’. Noi generiamo la storia, scrive Benjamin, come ‘il salto di una tigre in ciò che è stato’».

La storia così non può essere una successione di fatti. La storia si fa proprio con i “se” e con i “ma”, propri degli esperimenti mentali: la civiltà occidentale sarebbe fiorita se il libero mondo ellenico avesse perso la battaglia di Maratona con la teocrazia persiana? La cultura patriarcale esisterebbe se i Romani non avessero conquistato gli Etruschi? Le nostre valutazioni muovono sempre da insostituibili valori culturali. Conoscere è valutare, è scegliere. «Già il primo passo verso il giudizio storico è quindi – questo dev’essere qui sottolineato – un processo di astrazione, il quale si svolge attraverso l’analisi e l’isolamento concettuale degli elementi del dato empirico – che viene appunto considerato come un complesso di relazioni causali possibili – e deve sfociare in una sintesi della connessione causale ‘reale’. Già questo primo passo trasforma pertanto la ‘realtà’ data, allo scopo di farne un ‘fatto’ storico, in una formazione concettuale: nel ‘fatto’ è appunto implicita, per dirla con Goethe, la ‘teoria’» (Weber, 1922: Il metodo delle scienze storico-sociali).

-------

L’autenticità è una messa in scena, parziale, situata, biased. Come ricorda l’etimologia di “empirico”, bisogna avere “fede” nell’esperienza, l’una si capovolge nell’altra. «A opporsi alla finzione non è il reale, non è la verità, che è sempre quella dei padroni o dei colonizzatori, ma è la funzione fabulatoria dei poveri, in quanto dà al falso la potenza che ne fa una memoria, una leggenda, un mostro».

Affabulare vuol dire impegnarsi nell’invenzione di un popolo, «allora il cinema può chiamarsi cinema-verità, tanto più che avrà distrutto ogni modello del vero per diventare creatore, produttore di verità: non sarà un cinema della verità, ma la verità del cinema»

(Deleuze, 1985: L’immagine-tempo. Cinema 2).