«Tutto bene, madama la marchesa!» - Soluzionismo, accelerazionismo, tecno-ottimismo

Mais, à part ça, madame la Marquise,

tous va très bien, tous va très bien.

(Paul Misraki, 1935)[1]

Dalla celebre Tout va très bien,

madame la marquise, di Paul Misraki,

canzone umoristica francese del 1935.

Di fronte ai pericoli e ai rischi che lo sviluppo tecnologico presenta, sempre più spesso da parte dell’ideologia dominante si risponde o negandoli senz’altro (e riducendo le connesse preoccupazioni a semplici reazioni tecnofobiche), oppure dichiarando che tali controindicazioni in effetti esistono ma vanno per così dire ridimensionate, perché in prospettiva passibili a loro volta di soluzione tecnica. Questa seconda strategia argomentativa è negli ultimi tempi, a fronte della sempre maggior evidenza dei problemi ecologici e non solo, largamente dominante. Il risultato che si ottiene, sul piano ideologico, non è poi tanto diverso da chi nega semplicemente i problemi: si afferma, infatti, che i rischi connessi all’adozione di una certa tecnologia non devono in alcun modo frenarne o rimetterne in discussione l’applicazione. Dal momento che appunto, se problemi e rischi esistono, questi verranno immancabilmente, in futuro, risolti dallo stesso sviluppo tecnico. Così è stato, del resto in passato – si aggiunge – e così sarà in futuro, nei secoli dei secoli, amen. Quest’ultima parola, naturalmente, non viene detta; la metto io solo per richiamare (provocatoriamente) il carattere quasi religioso,[1] o meglio magico-religioso, di tale convinzione.

SOLUZIONISMO

Un esempio notevole di questa visione, che alcuni chiamano “soluzionismo tecnologico” (o semplicemente soluzionismo)[2] si trova nelle recenti dichiarazioni di uno dei big della Silicon Valley, Eric Schmidt, già CEO di Google (dal 2002 al 2011) e più di recente, tra le altre cose, presidente della National Security Commission on Artificial Intelligence statunitense. Parlando a proposito dell’impatto ecologico dell’universo digitale,[3] in particolare con riferimento alla prospettiva di diffusione dell’intelligenza artificiale (molto dispendiosa sul piano energetico), Schmidt ha sostenuto tra l’altro:

«Non raggiungeremo gli obiettivi di sostenibilità perché non siamo organizzati per farlo. Investiamo quindi senza limiti in intelligenza artificiale e data center, anche se consumano tantissima energia, e sarà proprio l’AI a risolvere il problema».

A una prima lettura di queste due frasi, riportate dal “Sole 24 Ore”, appare evidente il non sequitur del ragionamento; ma la cosa non deve stupire, perché alla base sta appunto il dogma soluzionista. Continua infatti Schmidt:

«È in arrivo un’intelligenza aliena. Tutto sarà sommerso dalle enormi esigenze di questa tecnologia […]. Potremo commettere degli errori nell’utilizzarla ma non arriveremo mai alla soluzione attraverso la conservazione. Investiamo senza barriere e sarà lei a fornirci la risposta».[4]

A voler essere benevoli, si potrebbe dire che questo “soluzionismo”, questo ottimismo radicale riguardo alla capacità del genere umano di trovare, appunto, soluzioni ai problemi che di volta in volta si trova di fronte, compresi quelli che esso stesso produce, sia in fondo lo sviluppo di un’idea profonda e ben radicata nella cultura dell’Occidente, e che troviamo per esempio in alcuni celebri versi dell’Antigone di Sofocle, allorché l’uomo viene definito «sempre capace di trovare soluzioni» (così si potrebbe tradurre l’aggettivo usato dal tragediografo greco, pantòporos).[5]

Ora, ammesso e non concesso che si debba necessariamente dar ragione a Sofocle, credo che si possa certo convenire che l’uomo è sempre stato capace di cavarsela in situazioni complesse; e tuttavia questo non è un buon motivo per credere che riuscirà a farcela sempre e comunque, e dunque per figurarsi una sorta di onnipotenza dell’uomo. E del resto, com’è noto, apparteneva alla saggezza dell’antica Grecia (e dello stesso Sofocle nel verso appresso), insieme a questa precoce capacità di cogliere l’ingegnosità umana e le sue capacità di sovrastare le asperità della natura, anche la precisa consapevolezza che – parole questa volta di Eschilo nel Prometeo incatenato – «la tecnica è di gran lunga più debole della necessità».[6] Da notare che lo stesso quotidiano economico, evidentemente perplesso, chiede il parere dello scienziato Francesco Stellacci (IPFL, Politecnico federale di Losanna), che definisce una simile posizione molto pericolosa,

«perché è basata sull’ipotesi che una soluzione esista; e cosa succederebbe allora se una soluzione non esistesse? Per altri aspetti importanti della sostenibilità come il consumo del cibo e di materie prime, ad esempio, la soluzione non esiste affatto».

E perché non pensare, allora, che tra i modi per fare fronte alle difficoltà e ai rischi, dunque per rendere onore a tale nostra pantoporìa, non ci sia, per esempio, il principio di precauzione, la scelta cioè di astenersi da certe scelte, il rifiuto di applicare certe tecniche ecc.? Non è anche questo un modo intelligente per andare verso un futuro così ricco di incertezze e pericoli?

ACCELERAZIONISMO E TECNO-OTTIMISMO

Qui – abbandonando ora gli antichi e tornando purtroppo ai contemporanei – si aggiunge un altro elemento a determinare il cocktail dell’ideologia tecno-nichilistica contemporanea: quello del culto dell’accelerazione, o accelerazionismo, anch’esso evidente nelle dichiarazioni che stiamo esaminando.

Già fortemente implicata nell’idea di progresso, e secondo alcune letture (come quella di Koselleck)[7] interpretabile almeno in parte come concetto religioso secolarizzato, l’idea di accelerazione appare un tratto caratterizzante del mondo moderno, in particolare dalla rivoluzione industriale in avanti. L’accelerazione appare non solo un carattere dell’industria moderna, ma allo stesso tempo un imperativo tecnico, etico e politico per la società nel suo complesso: se infatti – questa la tesi – la via intrapresa dall’umanità è senza dubbi orientata alla piena felicità, allora appare sensato invocare l’accelerazione di tutti i processi in essere.

A rigore, l’accelerazionismo sarebbe una corrente minoritaria (e piuttosto bizzarra) di marxisti angloamericani che, in linea con un certo Marx, perorano la causa di uno sviluppo estremo di ogni innovazione tecnologica, certi che questo infine porterà al comunismo, ambiente nel quale peraltro lo sviluppo troverà davvero modo di espandersi, dal momento che il modo di produrre capitalistico, secondo loro – e sempre secondo un certo Marx – è dello sviluppo tecnico in verità anche un freno (poiché i rapporti sociali di produzione costituirebbero, per ragioni su cui non è possibile qui soffermarsi, una “costrizione” allo sviluppo delle forze produttive).[8]

Non intendo però qui occuparmi di questa scuola di pensiero, ma di quell’accelerazionismo che è invece normalmente presente nella logica di funzionamento dell’attuale capitalismo e che soprattutto sta nella ideologia di molti dei suoi agenti, in particolare dalle parti dell’industria digitale, dove non s’accompagna certo a fantasie socialiste ma molto più prosaicamente alle proprie prospettive di arricchimento.[9] Ecco, nelle parole che abbiamo letto prima, infatti, risuona anche questo imperativo: lo sviluppo tecnologico, la macchina tecno-economica non si deve fermare, né rallentare, per alcuna ragione, ma anzi deve costantemente accelerare. Tanto più rapida sarà, in tal modo anche la soluzione ai problemi e ai “guasti” eventualmente prodottisi. Se si vuole un’esemplificazione molto chiara di tale concezione, si può leggere utilmente il Technooptimist Manifesto di Marc Andreessen (2023):

«Crediamo che non esista problema materiale, creato dalla natura o dalla tecnologia, che non possa essere risolto con maggiore tecnologia. […] Dateci un problema reale e noi inventeremo la tecnologia che lo risolverà. […] Crediamo nell’accelerazionismo – la propulsione consapevole e deliberata dello sviluppo tecnologico».[10]

Siamo qui in presenza di una variazione sul tema di quel «futurismo nichilista» di cui mi sono occupato in un saggio su “Controversie” qualche tempo fa.[11]

-----

È chiaro che quello che ho qui sommariamente descritto è un ottimo dispositivo culturale di supporto all’attuale sistema economico-sociale sotto forma di celebrazione dell’incessante progresso tecnologico (che è poi – non dimentichiamolo – progresso nell’affermazione del potere del capitale sull’umanità e sulla natura). Un dispositivo che, tra le altre cose, tende a liquidare l’idea che, in un qualunque senso, sia necessario porre qualche freno o controllo sullo sviluppo tecnologico in favore di più importanti valori umani o societari.

Proprio la capacità delle società di governare (lo dice oggi perfino un apologeta della transizione digitale come Luciano Floridi),[12] e dunque anche di frenare in determinate circostanze, gli sviluppi tecnologici sarebbe, invece, essenziale oggi di fronte all’evidenza dei danni ambientali prodotti dal crescere esponenziale dell’infrastruttura digitale. Lo osserva per esempio una studiosa americana di questi temi, Arielle Samuelson, che include tra le strategie per rendere Internet meno inquinante una «maggiore cautela nel considerare se l’applicazione dell’IA sia davvero necessaria in ogni industria».[13]

Parole sacrosante, che dovrebbero essere incise all’ingresso delle aziende, delle scuole e delle università, e più in generale fatte circolare nel dibattito pubblico delle nostre società, in un momento in cui la prospettiva della colonizzazione digitale di ogni ambito della vita ci viene presentata come ineluttabile Destino.

NOTE

[1] Che l’ideologia del digitale sia una «quasi-religione» è ben argomentato, da ultimo, nel notevole saggio di Gabriele Balbi, L’ultima ideologia. Breve storia della rivoluzione digitale, Bari-Roma, Laterza, 2022, p. 75-115).

[2] Il termine è stato coniato da E. Morozov in Internet non salverà il mondo, Milano, Mondadori, 2014, avendo poi una certa fortuna. Va detto, tuttavia, che non si tratta di una novità connessa specificamente alle tecnologie digitali, ma più in generale a un mito collegato alla cultura tecnica delle società industriali avanzate (capitalistiche certamente, ma non è mancata una tecnofilia socialista in Urss), secondo il quale in fondo la tecnica è, in termini quasi religiosi, una entità salvatrice.

[3] Su questi temi, oggi al centro di un crescente interesse delle scienze sociali, mi permetto di rimandare ad alcuni miei articoli apparsi su questa rivista: Internet non è una “nuvola”, https://www.controversie.blog/internet-non-e-una-nuvola-prima-parte/ e https://www.controversie.blog/internet-non-e-una-nuvola-seconda-parte/, e I costi ambienali del digitale. Una bibliografia ragionata, “Controversie”, anno I, n. 5 (2025), https://www.controversie.blog/costi-ambientali-del-digitale-bibliografia/

[4] Barbara Carfagna, Intelligenza artificiale: consumi di energia enormi, non sappiamo chi la produrrà, “Il Sole 24 Ore”, 13 ottobre 2024, p. 12. Sottolineatura mia.

[5] Sofocle, Antigone, ai vv. 360-61, dove si dice che l’uomo, pantpòros appunto, àporos ep’oudèn èrchetai to mèllon, ovvero «non va mai verso il futuro privo di risorse» (traduzione mia, ma la tr.it. di Ezio Savino, per esempio, recita «infinito artista, inerte non affronta / nessun domani». Sofocle, Edipo re. Edipo a Colono. Antigone , introduzione di Umberto Albini, traduzione, nota storica e note di Ezio Savino, Milano, Garzanti, 1988, p. 249).

[6] Traduce invece «O arte, quanto più debole sei del destino» Carlo Carena (Eschilo, Prometeo incatenato, a cura di Carlo Carena, Torino, Einaudi, 1995, p. 24). È proprio questa consapevolezza della cultura greca antica che costituì sempre un freno alla formazione del concetto di progresso illimitato nello sviluppo storico (per il quale si dovrà attendere l’età moderna), come aveva notato Dilthey, secondo il quale la concezione greca del mondo «faceva susseguire l’uno all’altro periodi di nascimento, di svolgimento e di regresso dell’universo, in una monotona mancanza di speranza; e questo corso circolare diventava per i Greci il più sublime simbolo della transitorietà della razza umana» (Wilhelm Dilthey, Il secolo XVIII e il mondo storico, Milano, Edizioni di Comunità, 1977, p. 28).

[7] Cfr. Reinhart Koselleck, Accelerazione e secolarizzazione, Napoli, Istituto Suor Orsola Benincasa, 1989.

[8] Per questa ideologia si veda Alex Williams – Nick Srniceck, Manifesto accelerazionista, postfazione di Valerio Mattioli, Roma-Bari, Laterza, 2018. Al termine di questa sfrenata fantasia utopistica sta poi l’utopia tecno-comunista che uno di questi teoreti, Aaron Bastiani, ha chiamato Fully Automated Luxury Communism, «comunismo del lusso integralmente automatizzato», da lui illustrato in un omonimo volume pubblicato (con sprezzo del ridicolo!) dalla casa editrice londinese Verso.

[9] Anche qui, comunque, le fantasie tecno(fanta)scientifiche non mancano, tra ibridazione uomo-macchina, “superamento della biologia”, prolungamento della vita, colonizzazione dei pianeti extraterrestri ecc. Per una rassegna di queste affabulazioni utopiche, si vedano, oltre a Gabriele Balbi, L’ultima ideologia, cit.; Mark O’Connell, Essere una macchina. Un viaggio attraverso cyborg, utopisti, hacker e futurologi per risolvere il modesto problema della morte, Milano, Adelphi, 2018; e, con particolare attenzione alla lunatica Weltanschaaung di Elon Musk e della sua combriccola, Paolo Bottazzini, The Musk. Teoria e pratica di un genio egoista, Milano, Bietti, 2025, sul quale tornerò prossimamente con un articolo dedicato.

[10] Marc Andreessen, The Techno-Optimist Manifesto, “Andreessen Horowitz”, October 16, 2023, https://a16z.com/the-techno-optimist-manifesto/

[11] Cfr. Toni Muzzioli, Avanti verso il nulla. Sul futurismo nichilista contemporaneo, “Controversie”, 24/06/2024, https://www.controversie.blog/futurismo-nichilista-1/

[12] Cfr. Luciano Floridi, L’era digitale richiede responsabilità, “La lettura” / “Corriere della sera”, 20 luglio 2025, p. 7-9. «La società digitale – leggiamo – necessita di nuove regole per gestire e indirizzare le trasformazioni in corso. (…) L’evoluzione tecnologica non dovrebbe procedere per inerzia di mercato o secondo logiche puramente ingegneristiche e di massimizzazione del profitto. Queste sono il motore necessario, ma le mani sul volante, e la decisione su dove andare, restano alla società e alla politica». Naturalmente una simile capacità di governo deve implicare anche la possibilità di fermare talune scelte tecniche, altrimenti ogni dichiarazione in favore delle regole resta “acqua fresca”. Come temo sia il caso anche di queste parole.

[13] Arielle Samuelson, Are your internet habits killing the planet?, “Heated”, May 28, 2024, https://heated.world/p/are-your-internet-habits-killing

Decomputing come atto di resistenza - Prima parte

Questo intervento - che Controversie pubblica in due parti, questa e la prossima settimana - è intitolato "Decomputing as Resistance". In esso, sosterrò che l'IA contemporanea rivela alcune falle nell’apparente connessione senza “cuciture visibili” (seamless) di tutte le tecnologie digitali del nostro sistema attuale, con evidenze che non possono essere ignorate. Proporrò che l'IA sia di per sé un problema tecnico; un balbettante passo falso dell'ordine neoliberista che ne suggerisce l’intrinseco disordine.

Quello che proporrò come contromisura è il decomputing; un approccio che prende di mira direttamente l'intelligenza artificiale, ma riguarda e intende scollegare qualcosa di più del solo digitale. Il decomputing è un modo per riconfigurare le nostre relazioni sociali ed economiche più ampie.

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE È CONSIDERATA DANNOSA

Quando parlo di IA mi riferisco alle tecnologie specifiche che legittimano così tanti danni sociali e ambientali in questo momento. In particolare parlo delle reti neurali e dei modelli trasformativi1 .

È affascinante osservare l'ascesa di questi meccanismi dell'intelligenza artificiale, perché – in realtà – è una finzione. L'IA predittiva è inaffidabile quanto l'IA generativa; sono entrambe gigantesche operazioni di corrispondenza dei modelli il cui unico appiglio sulla realtà è la correlazione. È come un QAnon informatico.

Il fatto che questi modelli siano anche del tutto opachi rende impossibile svelare il processo che ha portato a un particolare output. In pratica, i modelli di ragionamento non possono davvero dirti come sono arrivati a una risposta. Eppure, l'intelligenza artificiale viene presentata come una soluzione tecnologica generalizzabile ai problemi più spinosi della società e un agente così intelligente che sarà sicuramente in grado di sostituirci.

Sebbene l'intelligenza artificiale non sia veramente in grado di sostituire nessuno, funziona come motore di precarizzazione ed emarginazione, come nel caso dei tagli algoritmici al welfare2; è un apparato che estrae grossolanamente quanta più conoscenza umana codificata possibile al fine di fornire un sostituto scadente per funzioni sociali chiave come l'istruzione e l'assistenza sanitaria, concentrando ulteriormente ricchezza e potere.

VIOLENZA INFRASTRUTTURALE

Questa violenza strutturale è ora integrata da quantità altrettanto eclatanti di violenza ambientale.

Come ora ci rendiamo conto, i presunti vantaggi di avere un chatbot intelligente in tasca hanno un prezzo incredibilmente alto in termini di consumo di energia e di acqua; e la catena di approvvigionamento per la produzione delle GPU dipende dall'estrattivismo coloniale e dai minerali alla base di numerosi conflitti armati.

Certamente, la domanda di energia per l'IA non è il leviatano che ci fa precipitare in un cambiamento climatico irreversibile, l'industria dei combustibili fossili e l'agricoltura industriale non hanno bisogno di alcun aiuto su questo fronte.

Tuttavia, l'indiscussa inevitabilità dell'IA come unico futuro per lo sviluppo economico e come chiave del potere geopolitico legittima le aziende tecnologiche ad abbandonare la loro pretesa performativa di sostenibilità, e consumare energia senza controllo.

Questo significa che, quando le infrastrutture nazionali, che già barcollano sotto il peso delle politiche private di profittabilità, saranno portate al collasso dalle ulteriori richieste dei data center, l'IA avrà la priorità sui bisogni umani.

SCALABILITÀ

Voglio concentrarmi per un attimo sulla scalabilità come concetto che lega insieme l'apparato tecnico dell'IA con il contesto sociale.

Il modello connessionista dell'IA, che sta alla base di tutto l’impianto di sviluppo, esiste da decenni ma è stato quasi ignorato fino al 2012, perché erano necessari troppi dati e troppa potenza di calcolo per elaborare risposte plausibili. La convergenza di social media, set di dati in crowdsourcing e GPU ha cambiato la prospettiva.

Da allora, l'industria dell'intelligenza artificiale ha generato un mini-universo di metriche auto-rinforzanti - e dal sapore eugenetico - che pretendono di misurare i progressi senza affrontare le cose che devono davvero cambiare.

Il fattore di base del successo di queste metriche è la scalabilità dei set di dati e della potenza di calcolo. Se misuriamo il calcolo in termini di operazioni in virgola mobile o FLOP, passiamo dai 1017 FLOP del primo AlexNet ai 1025 FLOP dei modelli più recenti.

Per mettere questo dato in prospettiva, questo livello di scalabilità supera qualsiasi altra rivoluzione tecnologica, dall'adozione dei telefoni cellulari al sequenziamento del genoma.

La logica generale di tutte le metriche del settore è esattamente la stessa del PIL: l'unica cosa che conta è la crescita, la crescita, la crescita, indipendentemente dai danni collaterali generati lungo il percorso.

La scalabilità illimitata è una visione di crescita infinita basata su modelli di cooptazione (nel testo originale: enclosure, creazione di nuovi mercati, trasformando cose che prima non erano economiche in nuovi beni mercificabili, NdT) mai realizzati prima e sull’ipotesi di forme di conoscenza che andranno oltre la comprensione umana.

È la scalabilità che attrae i flussi di capitale di rischio a breve termine, ed è la scalabilità alla base delle affermazioni sulla superintelligenza emergente.

Agli occhi dei sostenitori dell'IA non ci sono, quindi, limiti sociali, ambientali o planetari.

Di fatto, essi sostengono la necessità di andare oltre e più velocemente perché solo l'intelligenza artificiale può salvarci dalla crisi climatica e curare tutte le malattie umane.

MOBILITAZIONE TOTALE

Possiamo ritenere a buon diritto che la convergenza intorno all'infrastruttura dell'IA possa essere intesa come una forma di "mobilitazione totale", un termine coniato negli anni '30 dallo scrittore ultranazionalista Ernst Jünger, per caratterizzare la canalizzazione di tutte le risorse materiali ed energetiche di una nazione in un nuovo ordine tecnologico.

Per Jünger siamo entrati in una nuova era, che richiede «la conversione della vita stessa in energia» poiché le nazioni sono «spinte inesorabilmente a impadronirsi della materia, del movimento e della forza attraverso il formalismo della tecnoscienza»

La mobilitazione totale legittima una nuova forma di ordine politico basato sul vitalismo del conflitto. Oggi, stiamo assistendo all'abbandono dei propri impegni a favore del bene comune, da parte delle grandi aziende di intelligenza artificiale, che si radunano attorno a visioni di predominio nazionalista, basato – come sempre - sulla potenza militare ed economica.

Il risultato della mobilitazione di tutte queste energie non è – quindi - semplicemente l'accumulazione di capitale, ma comporta la separazione della società dai suoi precedenti ormeggi morali e l’allineamento con la visione di una svolta verso una nuova epoca, svolta guidata dalla violenta trasformazione tecnologica.

E questa spinta verso l’estrema tecnologizzazione non è, come sembrerebbe, una forma di nichilismo ma l’espressione della volontà di potenza nietzschiana.

TECNOFASCISMO

Ovviamente, non sto dicendo che i nostri leader tecnologici e politici siano appassionati studiosi delle idee di Jünger, ma che la mobilitazione totale cattura l’interesse e genera il culto dell'IA da parte dei vertici aziendali e dei governi nazionali, in risonanza con l'accelerazionismo e con la politica neo-reazionaria che pervadono l'industria tecnologica e fanno da ponte con i movimenti politici come il MAGA e con l'estrema destra.

Questo stile di pensiero – caratterizzato da scenari di tecnologie fantascientifiche e di autoritarismo – è la risposta di coloro che desiderano mantenere una massiccia asimmetria di potere e ricchezza a fronte del crollo dell'ordine neoliberista, crollo determinato dalle sue stesse contraddizioni e dei conseguenti shock di sistema, come l'austerità e il cambiamento climatico.

Comprendere questi sviluppi, insieme alla proliferazione dell'infrastruttura dell'IA come una forma di mobilitazione totale, suggerisce che abbiamo a che fare con un cambiamento di fase di stampo tecnopolitico, un cambiamento che non sarà sviato o trattenuto dalla razionalità e dalla regolamentazione, un cambiamento che considera sostanzialmente usa e getta chi non fa parte della piccola élite destinata a guidare questo cambiamento.

NOTE:

1 Il modello trasformativo è un tipo di architettura di rete neurale che eccelle nell'elaborazione di dati sequenziali, principalmente associati ai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). I modelli trasformativi hanno raggiunto prestazioni eccezionali anche in altri campi dell'AI, come ad esempio la computer vision, il riconoscimento vocale e la previsione delle serie temporali. (https://www.ibm.com/it-it/think/topics/transformer-model). Sono modelli di apprendimento profondo che adottano il meccanismo della auto-attenzione, pesando differentemente la significatività di ogni parte dei dati in ingresso. Sono usati primariamente nelle branche dell'elaborazione del linguaggio naturale e della visione artificiale.

2 Si veda, ad esempio, https://www.politico.eu/article/dutch-scandal-serves-as-a-warning-for-europe-over-risks-of-using-algorithms/

Il rifiuto a sostenere l’orale agli esami di Maturità. Semi di rivolta?

In questo luglio stanco, in cui ogni mattina sentiamo discorsi di politici e intellettuali prevedibili dalla prima all’ultima parola, in cui si perpetua il rito avvilente delle finte sfide fra tribù politiche, un fatto nuovo c’è.

È la ribellione di alcuni ragazzi/e che si stanno rifiutando di sostenere l’esame orale alla Maturità. Questo è oggettivamente un qualcosa che non si era mai visto, un fatto su cui riflettere.

Sui media, la reazione alla notizia è stata abbastanza omogenea e improntata alla disapprovazione, altrettanto dicasi nei commenti delle persone (vedi social e commenti agli articoli).

In definitiva, con diversi gradi di aggressività, la società ha preso male questa piccola (nei numeri) ribellione.

Commenti che parlavano di atti di arroganza o di vittimismo narcisistico; pochissima apertura a provare a capire i perché.

Si può intuire che il fenomeno sia tutt’altro che secondario da un particolare; la reazione quasi rabbiosa, carica di astio, del ministro competente.

Quella reazione può far pensare che quei tre ragazzi abbiano dato vita - probabilmente in modo del tutto inconsapevole - a un atto politico, mettendo in discussione una “istituzione”, un architrave del sistema pedagogico-educativo su cui si basa la nostra società.

Quindi, a maggior ragione, è opportuno cercare di capire invece che arroccarsi sullo status quo.

C’è stato subito un intervento interessante del sociologo Nicola Ferrigni dell’Università della Tuscia e direttore dell’Osservatorio “Generazione Proteo”.

Questo l’inizio di un suo intervento (che si può facilmente trovare su internet – inserire fonte):

“Quanto accaduto al liceo Fermi di Padova e al liceo Galilei di Belluno non è un semplice gesto di rifiuto. Due studenti hanno scelto, in modo diverso ma altrettanto chiaro, di non sostenere il colloquio orale dell’esame di maturità. Non per superficialità o disinteresse, ma per inviare un messaggio forte e simbolico su come oggi tanti giovani vivono la scuola: con distanza, con fatica, a volte con rassegnazione. Una scuola che valuta ma non ascolta, che misura ma non riconosce. È una protesta simbolica, silenziosa, profondamente pacifica. Ed è proprio per questo che colpisce. Perché si impone senza rumore, ma con forza. Perché non cerca la ribalta, ma lascia un segno duraturo.” (N.d.R. gli studenti poi sono diventati tre).

Ma la critica al sistema scolastico selettivo di certo non è nuova, se leggiamo Don Milani:

“La scuola è fatta per dare a tutti le stesse opportunità, non per premiare chi già sa”.

Don Milani vedeva nella scuola uno strumento di formazione che lavorasse per mettere tutti i ragazzi nelle stesse condizioni di apprendimento e il lavoro dell’insegnate doveva essere molto mirato al raggiungimento di questo scopo; un processo che non doveva portare a una valutazione selettiva ma valutazione formativa, ovvero attraverso lo scambio docenti – studenti, questi potessero colmare lacune e vuoti.

Oppure Pasolini, la cui vita è stata sempre profondamente intrecciata nel rapporto con i ragazzi delle periferie, che parlava della scuola come luogo di omologazione, di appiattimento del pensiero, di mancanza di respiro critico, di libertà solo apparente, funzionale al perpetuarsi del dominio delle classi sociali al potere.

Sono passati molti anni dagli interventi di Don Milani, di Pasolini e di tanti altri che hanno cercato di cambiare nel profondo il modo di concepire l’insegnamento, eppure non sembra che le cose siano migliorate. È diminuita la severità degli insegnati (i quali, anzi, spesso si devono difendere da alunni e famiglie), è diminuito anche il carico di apprendimento per gli studenti, e quindi lo sforzo, ma tutto ciò che denunciavano Milani e Pasolini, ovvero le disuguaglianze educative, la selettività iniqua, il non insegnamento di un reale pensiero critico, sono ancora temi irrisolti.

Molto interessante anche la critica fatta da Luca Ricolfi e Paola Mastracola in tempi più recenti. In sintesi essi sostengono che la presunta “democratizzazione” della scuola, che si è concretizzata in un abbassamento del livello qualitativo, favorisce proprio quei ragazzi che vengono da contesti sociali privilegiati e che possono accedere per altri canali ad un’istruzione superiore. E questo blocca ancor di più il famoso “ascensore sociale”.

-------

Tuttavia, c’è un altro aspetto della “piccola rivolta” che sembra molto interessante, guardando oltre alla critica nei confronti del sistema di formazione e di giudizio scolastici.

In questa ribellione si intravedono – da parte di questa generazione di poco più che adolescenti di tutto il mondo - il rifiuto della società della competizione e degli evidenti segni di insofferenza verso la società che stiamo lasciando loro, che questa generazione di poco più che adolescenti - in tutto il mondo - stia dando palesi segni di insofferenza verso la società come gliela stiamo lasciando, credo sia evidente.

Serve, forse, ricordare le bande di teppisti giovanili che vogliono tutto e subito e rifiutano obblighi e doveri? Oppure, ricordare gli hikkimori, che certo non sono un fenomeno solo giapponese? O ripensare a Greta e al suo enorme seguito? Movimenti che vanno molto al di là della sola lotta ai cambiamenti climatici.

La verità è che il capitalismo, da anni, sembra aver imparato ad ammantarsi di un bel packaging (sì, certo, non è solo apparenza) e parla di etica, responsabilità sociale, sostenibilità. Ma poi quel che conta è sempre il profitto e la remunerazione del capitale, a tutti i costi. E per ottenere profitto c’è la competizione sui mercati: tra Stati, tra aziende, tra le persone. Da questo schema non si scappa. E ci sono regole da seguire (sempre più complesse) e percorsi da portare a termine, senza deroghe.

A questo, sembra che si stiano ribellando questi ragazzi.

Le società inquadrano, gli individui si adeguano, ma sotto sotto scorre un fiume carsico. Il fiume della voglia di libertà, della voglia di una vita senza lacci, forse anche di una salvifica “irresponsabilità”. E ogni tanto questo fiume si riaffaccia alla superfice e fa esplodere momenti di ribellione.

È stato così alla fine degli anni ’60, quando i movimenti studenteschi e gli hippy hanno scatenato una dura contestazione negli USA contro una società bigotta, retriva, chiusa, ottusa.

Come non ricordare le rivolte nelle università americane, contro la guerra in Vietnam, contro l’apartheid, ma soprattutto contro il conformismo asfissiante.

Come non ricordare gli studenti di tutto il mondo con in mano L’uomo a una dimensione di Herbert Marcuse, brandito come un’arma contro la società repressiva?

Jimi Hendrix che suona una versione distorta e acida di Star and Stripes sul palco di Woodstock davanti a decine di migliaia di ragazzi e ragazze che ballano seminudi nei prati devastati, è il simbolo più potente di questa sete di rivolta dal grigio opprimente e ottuso.

In America la rivoluzione hippy è finita rapidamente nel nulla e in Europa il ‘68 si è altrettanto rapidamente trasformato da una rivoluzione libertaria (ricordate? L’immaginazione al potere…) in una drammatica battaglia politica che nulla aveva di libertario, anzi, era la sua negazione.

Il fiume carsico è tornato a scorrere in profondità, la gente è tornata nei ranghi, ha ricominciato a pensare alla carriera, ai soldi, alla stabilità e quant’altro. Da conquistarsi con le buone o con le cattive.

Ma forse quei due ragazzi e quella ragazza che si sono rifiutati di fare l’orale alla Maturità sono solo un primo segnale che il fiume sta tornando in superfice.

Gli anni ’60 dell’illusione libertaria ebbero i loro cantori letterari: da Kerouac a Ginsberg, da Burroughs a Corso, tutti autori che sono stati il supporto culturale e immaginifico di una generazione che voleva cambiare completamente la realtà.

Suona bene chiudere con le parole sferzanti di una poesia di Lawrence Ferlinghetti:

“The world is a beautiful place to be born into if you don’t mind some people dying all the time or maybe only starving some of the time which isn’t half so bad if it isn’t you.”

Chissà se chi ha deriso senza appello quei tre ragazzi si renderà conto che quel rifiuto è molto più di un capriccio.

-------

Dopo alcune settimane dalla “piccola protesta”, riteniamo che sia il caso di aggiungere qualche appunto:

- Da un sondaggio organizzato da Unicef – Unisona emerge che il fenomeno della competizione è minoritario, meno del 20% degli studenti intervistati dichiara che a scuola ci sia un clima competitivo, contro una maggioranza che dice di sentirsi stressata, inadeguata o insicura, soprattutto a causa delle aspettative dei genitori, dell’immagine di ipercompetizione trasmessa dal mondo del lavoro, e del carico di studio.

- Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Valditara, ai primi di settembre, tra le novità introdotte per l’esame di maturità, ha reintrodotto l’obbligatorietà dell’esame orale, dando seguito a quanto detto ai primi di luglio: «Se un ragazzo non si presenta all'orale, o volontariamente decide di non rispondere alle domande dei docenti, […] perché vuole 'non collaborare' o vuole 'boicottare' l'esame, dovrà ripetere l'anno»

- L’analisi più dettagliata delle dichiarazioni degli studenti sembrano rivelare – più che i caratteri di una protesta strutturale – fenomeni di insoddisfazione personale sui giudizi o sul clima scolastico.

Contiamo di fare delle analisi più approfondite e sistematiche, con l’aiuto di esperti di scuola e di insegnamento, seguendo la traccia che propone Vittorio Pentimalli: «resto dell’idea che quei rifiuti a sostenere l’esame siano un segnale: debole, minimo, ma da non sottovalutare. C’è molta brace che cova sotto le ceneri».

La controversia sulla Commissione Vaccini in Italia e il suo contraltare in USA

Il 6 agosto scorso, il Ministro della Salute italiano - Orazio Schillaci – nomina i membri del Nitag (National Immunization Technical Advisory Group, in coerenza con quanto definito dalla Organizzazione Mondiale della Salute). Di fatto un organismo che sostituisce la commissione vaccini del Governo.

I membri del NITAG sono 22 (qui l’elenco dei nomi e la funzione dell’organismo); 17 sono laureati in medicina, 2 in scienze infermieristiche e ostetriche, 2 in biologia e 1 in sociologia; 11 insegnano o hanno insegnato in università, 12 ricoprono cariche pubbliche – dalle dirigenze di unità medico sanitarie locali e nazionali a incarichi all’Istituto Superiore della Sanità.

Tra questi, ci sono 2 medici – un pediatra e un patologo, entrambi che insegnano o hanno insegnato in università – che hanno espresso posizioni critiche nei confronti delle politiche vaccinali. Uno di loro è un pediatra ospedaliero, specializzato in pediatria preventiva e membro di una commissione vaccinale provinciale; l’altro è specializzato in ematologia, ha insegnato patologia generale all’Università di Verona, è autore di più di 100 pubblicazioni su PubMed, con 9767 citazioni e un indice h pari a 55.

Alla nomina nel NITAG di questi due membri con posizioni critiche sulla attuale politica vaccinale esplodono reazioni indignate e polemiche nella comunità medico-scientifica e tra i rappresentanti politici, sia di governo che di opposizione, reazioni riportate e amplificate dalla maggior parte dei media, che hanno definito i due medici No-vax e demonizzato la loro presenza nell’organismo deputato ad aiutare il governo nella definizione delle politiche vaccinali dei prossimi 4-5 anni.

In pochi giorni, un gruppo di scienziati raccoglie 34.000 firme di colleghi e – insieme ad alcune società medico-scientifiche e alla Federazione degli Ordini dei Medici (FNOMCeO) - chiedono le dimissioni dei due medici dalla commissione, perché inadeguati – sulla base dei loro curricula e delle loro pubblicazioni, dicono - a ricoprire il ruolo loro assegnato. Alcuni titolati e noti medici dichiarano che il loro indice di pubblicazioni è inferiore a quelle dei loro dottorandi.

Pochi giorni dopo, il Ministro Schillaci cancella le nomine e azzera la commissione NITAG.1

------

Di converso, negli Stati Uniti d’America, il 27 agosto, la responsabile dei Centri di Controllo della diffusione delle malattie (CDC), viene rimossa dal suo incarico perché critica nei confronti delle posizioni sui vaccini del Segretario alla Salute Robert Kennedy Jr. e perché si rifiuta di licenziare tre alti funzionari suoi collaboratori, “rei” di non condividere le opinioni di Kennedy sulle politiche vaccinali.

------

Ora, siamo certi di non poter giudicare il valore medico e scientifico dei due membri del NITAG di cui sono chieste le dimissioni2, ma possiamo sospettare che l’attacco rivolto alla loro adeguatezza scientifica sia strumentale e di copertura della tacitazione delle voci dissenzienti rispetto alle politiche dominanti.

Riteniamo, inoltre, che l’azzeramento delle nomine, fatto per evitare lo scandalo della presenza di due cosiddetti No-vax in commissione, sia un’occasione persa per disegnare una politica vaccinale che tenga conto anche di posizioni diverse da quelle dominanti.

Non per solo amore di pluralismo e di democrazia ma perché il confronto con posizioni che sono di rottura, di vero skandalon - inteso come inciampo, scomodità, ostacolo al percorso lineare - può stimolare riflessioni più profonde su come affrontare la salute pubblica, anche per garantire l’indipendenza dal sospetto di influenze commerciali sulle politiche di diffusione dei vaccini.

Lo stesso vale per il licenziamento – in America – della responsabile dei CDC: un’altra occasione persa, questa volta per la linea di Kennedy, di riflettere insieme agli oppositori.

È più facile asfaltarli, gli oppositori.

NOTE:

1 Ad oggi, la commissione NITAG italiana non è ancora stata nominata.

1945-2025. Hiroshima e Nagasaki - Ottant’anni dopo le parole di Albert Camus

Quando il 6 agosto 1945 a Hiroshima gli Stati Uniti lanciarono il primo ordigno nucleare (e tre giorni dopo sarebbe stata la volta di Nagasaki), unico modo per porre fine – così si disse e si dice – alla guerra contro il Giappone, non furono in molti tra gli intellettuali a rendersi conto di cosa fosse accaduto. Fra i pochissimi, in Francia, mentre per esempio “Le Monde” salutava la grande «rivoluzione scientifica» in atto, uno scrittore e filosofo singolare, militante e individualista al contempo, Albert Camus. Certo, era oggettivamente difficile, nella scarsità delle notizie (non c’era Internet, ma anche oggi quante cose non vediamo!) e soprattutto nel sollievo per la fine della guerra e la sconfitta dei progetti imperialistici tedesco e giapponese, avere chiara l’enormità di quella “prima volta”. Eppure, Camus la percepì e la denunciò nell’editoriale dell’8 agosto di “Combat”, il quotidiano della Resistenza francese di cui fu redattore-capo dal 1944 al 1947, evocando una «nuova angoscia, che ha tutta l’aria di essere definitiva».

Riproduciamo quel celebre documento, dal momento che, ottant’anni dopo, sono stati fatti passi avanti ulteriori sul piano tecnologico ma, a quanto sembra, ben pochi su quello morale.

Toni Muzzioli

Il mondo è quello che è, poca cosa. Da ieri, lo sappiamo tutti, grazie al formidabile concerto che radio, giornali e agenzie d’informazione hanno inscenato a proposito della bomba atomica. Nel mezzo d’una marea di commenti entusiastici ci informano, infatti, che qualsiasi città di media grandezza può essere completamente rasa al suolo da una bomba grande quanto un pallone da football. Giornali americani, inglesi e francesi si profondono in eleganti dissertazioni sul futuro, sul passato, sugli inventori, sui costi, sulla vocazione pacifica e sugli effetti bellici, sulle conseguenze politiche e persino sul carattere indipendente della bomba atomica. Detto in una frase: la civiltà della tecnica ha attinto il suo ultimo stadio di barbarie. Bisognerà scegliere, in un futuro più o meno prossimo, tra il suicidio collettivo o l’utilizzo intelligente delle scoperte scientifiche.

Per il resto, è consentito almeno pensare che c’è qualcosa d’indecente nel celebrare in questo modo una scoperta posta, innanzi tutto, al servizio della più spaventosa furia distruttrice di cui l’uomo abbia dato prova da secoli. In un mondo in balia a tutte le lacerazioni della violenza, completamente privo di controllo, insensibile alla giustizia e alla semplice felicità degli uomini, la scienza si dedica all’omicidio organizzato, e nessuno, a meno di un incorreggibile idealismo, sembra stupirsene.

Queste scoperte devono essere menzionate, commentate per quello che sono, annunciate al mondo perché l’uomo possa farsi una giusta idea del suo destino. Ma avvolgere queste terribili rivelazioni in una letteratura pittoresca o umoristica è davvero intollerabile.

In un mondo torturato già si respirava a fatica, ecco che ci propongono una nuova angoscia, che ha tutta l’aria d’essere definitiva. Questa è forse l’ultima occasione offerta all’umanità. E ciò può anche essere il pretesto per un’edizione straordinaria. Invece, dovrebbe essere soprattutto l’occasione per alcune riflessioni e di molto silenzio.

Del resto, ci sono altre ragioni per accogliere con riserva il romanzo di fantascienza che i giornali ci propongono. Quando vediamo il redattore diplomatico dell’Agenzia Reuter annunciare che questa invenzione vanifica i trattati e cancella tutti gli accordi, anche quelli di Potsdam, rilevare che è del tutto indifferente se i Russi sono a Kœnigsberg o la Turchia ai Dardanelli, non si può fare a meno di supporre dietro al bel concerto delle intenzioni piuttosto estranee al disinteresse scientifico.

Sia ben chiaro. Se i Giapponesi capitolano dopo la distruzione di Hiroshima e per effetto dell’intimidazione, possiamo solo compiacercene. Ma rifiutiamo di trarre da una notizia così grave nient’altro che la decisione di perorare con una maggior energia in favore di una vera società internazionale in cui le grandi potenze non avranno diritti superiori a quelli delle nazioni piccole e medie, e in cui la guerra, flagello divenuto definitivo solo a causa dell’intelligenza umana, non dipenderà dagli appetiti o dalle dottrine di questo o di quell’altro Stato.

Di fronte alle terrificanti prospettive che si aprono all’umanità, ci rendiamo sempre più conto che la pace è la sola battaglia per la quale valga la pena di combattere. Non è più una preghiera, è un ordine che deve salire dai popoli verso i governanti, l’ordine di scegliere definitivamente tra l’inferno e la ragione.

[Albert Camus, “Combat”, 8 août 1945]

La meccanica quantistica maltrattata da Federico Faggin

Federico Faggin fa sempre notizia, è un clickbaiting garantito, piace ai media.

Piace perché alla figura del fisico inventore (negli anni sessanta del ‘900 sviluppa la prima tecnologia per realizzare circuiti integrati in ossido di metallo, nel 1970 progetta la tecnologia per costruire i primi microprocessori Intel e nel 1974, fondata la propria azienda, la Zylog, progetta, realizza e commercializza lo Z80, il microprocessore programmabile in Assembler più semplice ed efficace per i sistemi di piccole dimensioni, come i primi home computer Commodore e i videogiochi e, nell’industria, le macchine di controllo della produzione) si affianca il visionario spiritualista, che parla di intelligenza – naturale o artificiale – di anima, di esperienze extracorporee, di quantistica, che fa sognare altre dimensioni.

Il cavallo di battaglia di Faggin è la fisica quantistica, una delle parti della fisica del ‘900 più misteriosa e intrigante, che attira i visionari più della relatività di Einstein.

Per avere un’idea del modello ontologico – poggiato sulle fin troppo ampie spalle della meccanica quantistica - proposto da Faggin si può leggere questa parte di una sua intervista rilasciata Candida Morvillo (Corriere della Sera, 25/08/2025):

«La fisica quantistica si può spiegare partendo dall’esistenza della coscienza e del libero arbitrio. Noi, quando spieghiamo ciò che proviamo, usiamo parole, gesti, ma non ci è possibile trasferire tutto. Allo stesso modo, lo stato quantistico di un campo è privato ed è conoscibile solo in parte. Quindi, noi siamo un campo quantistico e la coscienza è un fenomeno quantistico perché ha tutte le caratteristiche dello stato puro quantistico: è ben definito, è privato e conoscibile solo dal sistema che è in quello stato. Ciò riflette esattamente la fenomenologia della nostra esperienza interiore. E affermare che noi siamo un campo quantistico ci consente di capire un’altra cosa per la quale i fisici non hanno trovato una ragione: il collasso della funzione d’onda».

«La Fisica quantistica ci può dare le probabilità di ciò che potrà manifestarsi, ma non ci dirà mai cosa si manifesterà. L’esito finale, per i fisici, è casuale e non si sa perché. Invece, con questa teoria, l’impossibilità di previsione si spiega dicendo che un campo quantistico, essendo cosciente, è dotato di libero arbitrio».

Con la teoria dei quanti, Faggin spiega la coscienza come fenomeno quantistico; a ritroso, sostiene che la meccanica quantistica si spieghi proprio «partendo dalla coscienza e dal libero arbitrio», per la gioia dell’intervistatore di turno.

Posto che la relazione tra quantistica e libero arbitrio è un tema epistemologico rilevante, quasi di frontiera, a cui sono dedicati numerosi studi (ne abbiamo già parlato qui, e qui), Faggin – con le sue affermazioni si colloca tra coloro che fanno uso improprio della quantistica, usando linguaggio e immagini della teoria fisica per creare analogie con le sue convinzioni personali. Purtroppo, senza uscire dal campo delle credenze, pur essendo convinto di dimostrarle.

Proviamo a fare qualche esempio.

Quando dice che «La fisica quantistica si può spiegare partendo dall’esistenza della coscienza e del libero arbitrio» esprime evidentemente una credenza, non certo una affermazione sostenuta da una argomentazione scientifica solida. La fisica quantistica non si spiega, è e basta. Spiegarla partendo da un fenomeno non spiegato come la coscienza è come dire che Dio esiste perché sbadiglia.

«Affermare che noi siamo un campo quantistico ci consente di capire un’altra cosa per la quale i fisici non hanno trovato una ragione: il collasso della funzione d’onda» è una frase di grande fascino per la sua altisonanza ma possiamo dire senza timore che è priva di senso logico: sostenere che noi - come fenomeno macroscopico, oggetti nell'endocosmo - siamo un campo quantistico non ha senso fisico, è già una proposizione vuota, perché, nel migliore dei casi, un corpo macroscopico contiene una miriade innumerabile di campi quantistici ma – nello stesso tempo – non può essere descritto come un campo quantistico poiché questa descrizione trascura la presenza di materia e di tutte le altre dimensioni di campo – da quello elettrico a quello magnetico.

Dire – poi - che «questo spiega il collasso della funzione d'onda» è come dire che la panna monta quando la sbatti perché in autunno cadono le foglie.

Un altro elemento interessante delle analogie visionarie di FF è la dimensione privata della coscienza e la sua analogia con il campo quantistico: "Allo stesso modo, lo stato quantistico di un campo è privato ed è conoscibile solo in parte. Quindi, noi siamo un campo quantistico". Indubbiamente, lo stato quantistico di una particella è un fenomeno “privato“ perché, in virtù del principio di indeterminazione e della coesistenza – in condizioni di sovrapposizione - di diversi possibili stati, esso è conoscibile solo in parte. Almeno fino al momento della misura.

Tuttavia, partire dal principio di indeterminazione e dalla parziale conoscibilità, condizioni che accomunano il campo quantistico e l’interiorità umana, per dire che “noi siamo un campo quantistico” è un salto logico inaccettabile, un falso sillogismo, che non sembra aver colto nulla della lezione di Hume sull’evanescenza del nesso causale. In parole più dirette sarebbe come sostenere – giocando con la frase di Faggin - che le terre di proprietà di Piero, imprenditore boschivo, sono private e conoscibili solo in parte (senza dubbio, sono boschi e monti, che nemmeno lui ha mai percorso del tutto, né potrà farlo per limiti di tempo e di raggiungibilità) quindi noi siamo le terre di Piero.

In conclusione, abbiamo delle ampie riserve sulla sensatezza delle associazioni tra umano e quantistica affermate come certe da Federico Faggin.

Per onestà intellettuale va riconosciuta a Faggin una grande abilità nell’usare il linguaggio della meccanica quantistica – linguaggio serio, tecnico ma oscuro e difficilmente comprensibile a chi non vi è addentro -per generare immagini e analogia con quello che ritiene essere lo spirito umano, ma non si può non deprecare l’utilizzo di questo linguaggio per contrabbandare e legittimare come scientifiche proprie teorie, ontologie e convinzioni che nulla hanno a che fare con la fisica.

Ciò che invece gli va riconosciuto senza riserve è il fascino di quello che dice sulla coscienza come dimensione spirituale, sulla reincarnazione, sull’idea che «siamo corpi eterodiretti da una coscienza che è altrove», sui dubbi riguardo alla mortalità della coscienza, tutti pensieri che aprono una porta sulla possibile esistenza di una dimensione spirituale dell’umano.

Opinioni che non condividiamo, ma che sono legittime, come la visione materialista. Entrambe credenze.

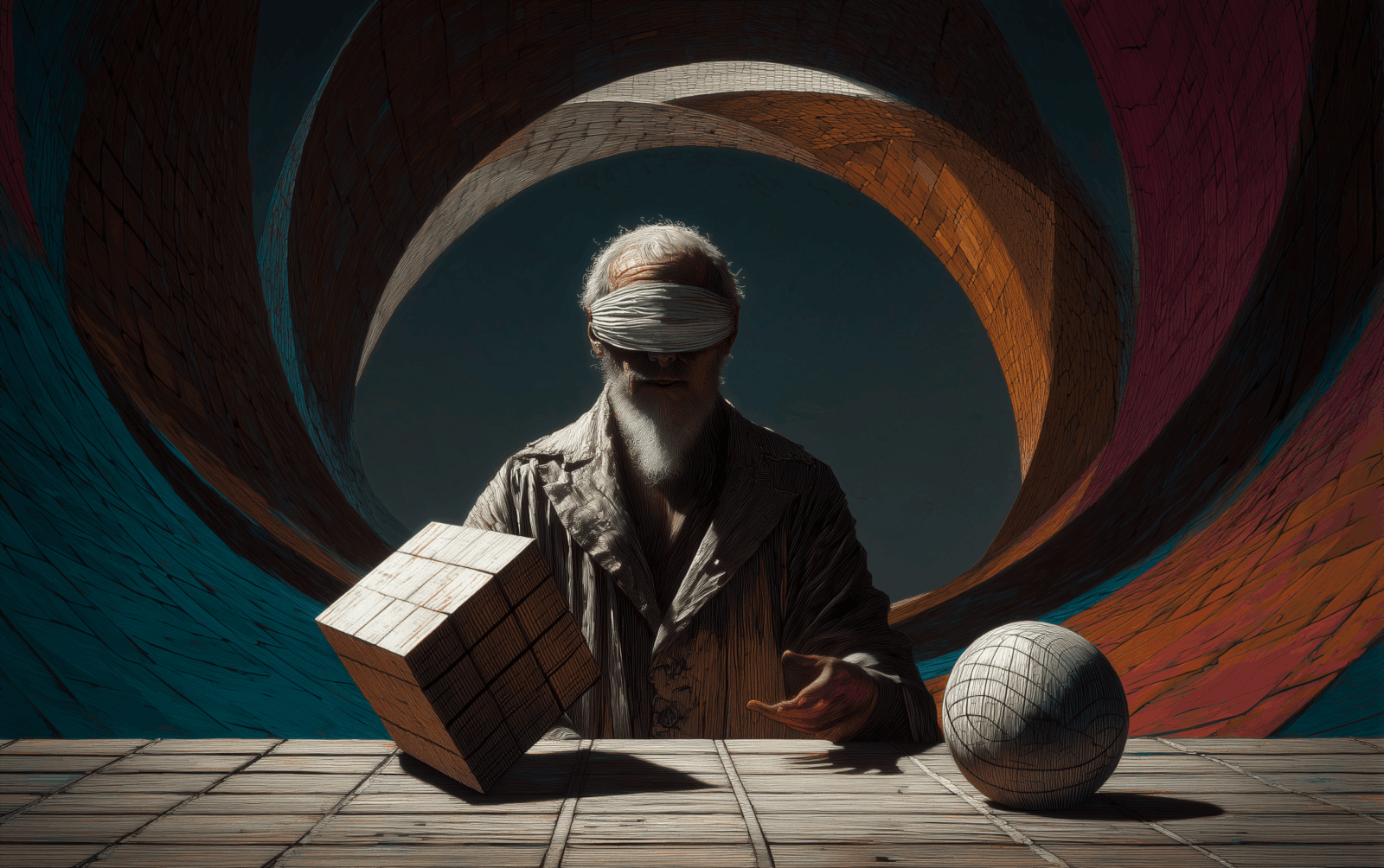

La questione Molyneux - La visione è istinto o capacità appresa con l’esperienza?

WILLIAM MOLYNEUX

Nel 1690 le vicende personali e il contributo teoretico hanno reso John Locke la figura più autorevole del pensiero liberale in Europa; ancora oggi in molti gli riconoscono la paternità di questo orientamento politico ed economico. I viaggi che lo hanno condotto a incontrare i più grandi intellettuali del tempo, intrapresi attraverso il continente sia per mettersi al riparo dalle persecuzioni politiche in patria, sia per dare seguito ai suoi incarichi di precettore, obbediscono ad una strategia non molto diversa da quella adottata dai moderni influencer – ma con esiti molto più interessanti sia per gli interlocutori, sia per i temi trattati.

Nel 1692 la scelta di John Locke come destinatario della lettera che avrebbe inaugurato il dibattito più importante per l’epistemologia dell’epoca illuministica [1] appare quindi piuttosto naturale. William Molyneux è membro della Royal Society ed è stato deputato del parlamento irlandese, e quando rivolge a Locke la domanda che renderà famoso il suo nome non immagina ancora quanta eco avrebbe ottenuto la questione, attraverso la sua pubblicazione nella seconda edizione del Saggio sull’intelletto umano del 1694: «immaginiamo un uomo nato cieco, ora adulto, al quale si è insegnato per mezzo del suo tatto a distinguere fra un cubo e una sfera dello stesso metallo e pressappoco della stessa grandezza, in modo che sia in grado, sentendo l’uno e l’altro, di dire qual è il cubo e qual è la sfera. Supponiamo ora di mettere il cubo e la sfera su un tavolo, e che al cieco sia data la vista: si domanda se, mediante la vista e prima di toccarli, egli saprebbe ora distinguerli e dire qual è il cubo e qual è la sfera»[2].

La soluzione che viene proposta da Locke, in obbedienza alla sua impostazione empiristica, è negativa: il bambino, nato cieco, ha imparato a connettere le rappresentazioni tattili alle forme degli oggetti, ma al momento di ricevere la vista non avrebbe alcuna esperienza del modo in cui si correlano le sensazioni ottiche con le altre idee sia con la realtà esterna. L’abilità con cui associamo lo spigolosità dei vertici e dei lati alla rigidezza del cubo, e l’andamento curvilineo alla levigatezza della sfera, non è l’effetto di un istinto ma la competenza di una pratica così ben assimilata da essere diventata automatica. Molyneux concorda con questa conclusione.

LA DISPUTA

È difficile trovare il nome di un pensatore nel corso del Settecento che si sia sottratto alla discussione sulla questione, che fino al 1728 è rimasta un «esperimento mentale». Leibniz ha sostenuto la tesi che l’inferenza sarebbe stata possibile, dal momento che le idee provenienti dal sistema tattile e da quello ottico hanno in comune la proprietà dell’estensione [3]. Altri filosofi, come Reid, Hutcheson, Campbell, hanno insistito sull’indipendenza del riconoscimento della forma dalla fonte sensoriale attraverso la quale un individuo può acquistarne la rappresentazione. Il geometra può disegnare la figura sulla base della sua definizione, anche se cieco.

Gli autori con vocazione empiristica si sono schierati dalla parte di Locke, approfondendo la descrizione psicologica dell’accesso alla visione da parte di un uomo nato cieco. Berkeley ha insistito sull’analisi delle percezioni ottiche, dimostrando che non esiste alcuna proprietà nell’immagine sulla retina in grado di informare sulla sua posizione e sulla sua distanza prospettica: la tridimensionalità e il riconoscimento delle sue strutture sono il risultato di un apprendimento sperimentale, che non può essere ridotto o dedotto da sensi diversi, come quello del tatto [4]. Condillac sviluppa in un primo momento considerazioni simili a quelle di Leibniz, e in una seconda fase opinioni prossime a quelle di Berkeley (pur senza condividerne la metafisica), sviluppando una delle allegorie filosofiche più famose dell’Illuminismo, quella della statua cui vengono progressivamente schiusi nuovi organi sensoriali [5].

LA VERIFICA EMPIRICA

Voltaire non è solo uno dei sostenitori più famosi della tesi di Locke; è anche il divulgatore della prima esperienza empirica in grado di controllare gli effetti della vista in un uomo nato cieco, in condizioni reali somiglianti all’esperimento mentale di Molyneux. Nel sesto capitolo degli Elementi della filosofia di Newton il pubblico laico viene informato degli esiti della prima operazione chirurgica alla cataratta: nel 1728 il medico britannico William Cheselden esegue un intervento grazie al quale un ragazzo di quattordici anni torna a beneficiare del normale funzionamento degli occhi.

Voltaire ha incarnato il ruolo di influencer con maggior efficienza – e di sicuro con maggiore consapevolezza e intenzionalità – rispetto a Locke. La notizia, diffusa da uno dei suoi libri di più grande successo, ha raggiunto un’audience europea; ma una descrizione dell’operazione è stata redatta di prima mano da Cheselden stesso pochi mesi dopo l’evento [6], in termini che riprendono il linguaggio e i temi della disputa filosofica, e che premiano la versione di Berkeley. L’adolescente «miracolato» dall’abilità del chirurgo e dalle nuove tecniche mediche non solo non riesce a distinguere il cubo dalla sfera, ma la sua percezione si esaurisce in macchie colorate in movimento; gli è impossibile stabilire se esse siano una pellicola applicata sui suoi occhi, o se provengano in qualche modo da oggetti collocati a distanza dal suo corpo. Occorrono settimane di esercizio e di apprendimento per regolarizzare i contorni delle figure, e per mettere in prospettiva gli elementi della visione, arrivando a stabilire le distanze e le dimensioni reali.

Il controllo fattuale stabilisce che la visione non è un’operazione meccanica eseguita dalla fisiologia ottica, ma un processo che esige una fase di formazione per passare dallo stimolo luminoso al riconoscimento degli oggetti e delle loro interazioni. L’occhio è empirista e Locke è il suo profeta.

LA DISPUTA, DI NUOVO

La descrizione degli esiti dell’intervento appaiono troppo vicini alla teoria di Berkeley per non indurre il sospetto che Cheselden sia stato influenzato dal Saggio per una nuova teoria della visione nella descrizione del comportamento del ragazzo.

Adam Smith [7], seguito in anni più recenti da Shaun Gallagher [8], ritiene che la struttura fisiologica di un individuo adulto, che non ha potuto sviluppare il senso della vista fino al momento dell’intervento chirurgico, non può essere paragonata a quella del neonato sano. È possibile quindi che l’esito descritto da Cheselden (e dalle successive operazioni di cataratta) non possa essere adottato come valido per rispondere allo spirito di fondo del quesito Molyneux. Anche Julien de la Mettrie contesta l’affidabilità delle condizioni fisiologiche del ragazzo operato da Cheselden, che potrebbe aver subito un collasso delle capacità nervose proprio in conseguenza di quello oggi definiamo lo stress post-operatorio. Diderot nel Saggio sui ciechi generalizza queste osservazioni critiche in una massima di saggezza indubitabile: ci dovremmo aspettare risposte diverse da un ex cieco stupido e da uno preparato in geometria. Una verità che vanta un’estensione molto superiore alla sola questione Molyneux.

I dubbi sull’affidabilità del testimone, e sull’accettabilità del setting sperimentale, riaccendono quindi il dibattito con una ridefinizione dei caratteri che si devono intendere come essenziali per il focus dell’argomento: la visione è il risultato di un apprendimento o esiste una configurazione dei percetti che si costruisce in modo immediato nella fisiologia della sensibilità? O ancora: è possibile dare una risposta sperimentale alle domande sugli schemi generali della conoscenza?

NOTE:

[1] Questo è il modo in cui Ernst Cassirer ne discute in La filosofia dell’Illuminismo, trad. it. di Ervino Pocar, La Nuova Italia, Firenze 1973, pp. 157-173.

[2] John Locke, Saggio sull’intelletto umano, tr. it. a cura di Marian e Nicola Abbagnano, Utet, Torino 1971, Libro II, cap. IX, §8.

[3] Gottfried Wilhelm Leibniz, Nuovi saggi sull’intelletto umano, tr. it a cura di Salvatore Cariati, Bompiani, Milano 2011, Libro II, Cap. 9, §8.

[4] George Berkeley, Saggio per una nuova teoria della visione, tr. it. a cura di Silvia Parigi, in Opere filosofiche, Mondadori, Milano 2009.

[5]Étienne Bonnot de Condillac, Saggio sull’origine delle conoscenze; Trattato sulle sensazioni, in Opere, tr. it. a cura di Giorgia Viano, Utet, Torino 2013.

[6]William Cheselden, VII. An account of some observations made by a young gentleman, who was born blind, or lost his sight so early, that he had no remembrance of ever having seen, and was couch'd between 13 and 14 Years of age, «Philosophical Transactions», 30 giugno 1728.

[7]Adam Smith, Of the External Senses, Grapevine, Londra 2023.

[8]Shaun Gallagher, Molyneux and motor plasticity, «Philosophy and the Mind Sciences», n.5, 2024.

Robotica sociale assistiva: l’espansione della cura nell’era tecnologica

Negli ultimi ͏anni, il rapido pr͏ogresso ͏della tecnologia ha aperto nuove possibilità nel settor͏e clin͏ico e di assistenza, soprattut͏to per gli anziani. Tra le innovazioni più interess͏anti c’è la robotica sociale assisti͏va (SAR), una parte della͏ robotica c͏he si occupa͏ di fornire aiuto͏ em͏otivo, fisico e mentale alle persone più fragili. Alcuni studi hanno evidenziato il fatto che “la pandemia da Covid-19 ha spinto ad usare solu͏zioni͏ automatizzate”[1] , mostrando sia gli effetti positivi dei robot sociali sia le difficoltà nell’inser͏irli nella vita normale de͏gli utent͏i. ͏Le ricerche recenti mostrano risultati positivi sullo stato d’animo͏, su͏lla͏ diminuzione della so͏litud͏i͏ne e sulla qualità d͏ella vita delle persone anzia͏ne ma͏ inducono anche a interrogarsi sulla questione etica e psico͏logica. In relazione a questi aspetti si riflette sull'autoingann͏o e sul rischio di infantilizzazione dell’utente. In quest͏a situazione complessa e in continuo cambiamento, il nostro contributo intende esplorare come gli ͏italiani percepiscono l’introduzione dei SAR nel servizio d’assistenz͏a͏. Partendo dalle argomentazioni proposte dal͏la ricercatrice Nicoletta Massa e dalla sua pubblicazione riguardo la psicologia della salute[2], è interessante domandarsi quanto͏ siano note alla collettività le potenzialità dei SAR e in quale ottica verrebbero accolte, facendo riferimento in͏ modo particolare ag͏li aspetti m͏entali, c͏ulturali e so͏ciali che influenzano l'accettazione della robotic͏a assistiva. Per fare ciò abbiamo sottoposto un questionario online al fine di approfondire tali tematiche.

L’indagine nasce da alcuni interrogativi iniziali: come verrebbero accolti i SAR dalla popolazione generale del nostro paese? Potrebbe quest’ultima, nel prossimo futuro, trovarsi a beneficiarne? La nostra ricerca è stata orientata ad esaminare il livello di conoscenza, percezione e accettazione sociale verso la robotica sociale assistiva (SAR) nel contesto italiano. Nel mese di gennaio 2025, abbiamo proposto una serie di domande, sotto forma di questionario online da somministare ad un “campione di convenienza”, attraverso piattaforme social. L’indagine si è basata su precedenti ricerche nel campo delle tecnologie assistive e consiste in due tipologie di domande: quesiti a risposta multipla e scale Likert. Il questionario è stato diviso in quattro parti: dati demografici, familiarità con le tecnologie assistive, opinioni sull’uso dei SAR negli ambienti domestici e riflessioni etico-culturali. Il campione raggiunto è di 203 persone, la maggioranza dei rispondenti è nella fascia di età 18-24 anni (37%) con una prevalenza di rispondenti donne (66%). Benché il campione non sia rappresentativo della popolazione italiana nella sua interezza, l’indagine consente una prima esplorazione sulle impressioni riguardo i SAR, ponendo le basi per successivi approfondimenti.

Da un lato si riscontra una maggiore apertura dal punto di vista emotivo nel rapporto con la tecnologia, tanto che l’idea di avere un rapporto affettivo con un robot potrebbe non essere percepita come inverosimile. A livello personale, tuttavia, persiste un meccanismo psicologico: l’utente attribuisce un valore emotivo al comportamento del robot, nonostante quest’ultimo sia totalmente privo di tali caratteristiche umane[3].

Va in aggiunta contestualizzato il tema delle carenze diffuse, le quali stanno segnando il sistema lavorativo contemporaneo. Tale termine viene utilizzato nel contesto occupazionale, per fare riferimento a una carenza estesa e sistemica di competenze, risorse o personale adeguato, che non può che influenzare negativamente la produttività e l'efficienza. Le fonti hanno registrato mancanze significative per quanto riguarda le categorie di operatori sanitari a livello sub-nazionale. In questo insieme si includono i posti vacanti difficili da ricoprire e anche i bisogni sanitari insoddisfatti, segnalati dalla popolazione stessa.

Il caso italiano presenta un numero di infermieri per abitante inferiore alla media UE[4]. Questa situazione suggerisce un maggiore affidamento sui medici nell'erogazione dei servizi. La situazione si aggrava con la riduzione del personale medico e paramedico impiegato nel sistema sanitario nazionale[5], specialmente a fronte del trend di invecchiamento della popolazione e della richiesta crescente di cure e domande di assistenza medica[6]. In questo contesto questi strumenti potrebbero offrire un supporto concreto, se integrati correttamente.

Risulta opportuno, in primo luogo, affrontare alcune questioni aperte che vengono trattate nell’articolo[7] , come la self-deception (autoinganno),fenomeno che può essere analizzato come conseguenza di due ordini di fattori: uno di natura storico-contestuale e l’altro di natura individuale.

Gli intervistati hanno dimostrato la non conoscenza del nuovo strumento di robotica sociale assistiva, visto che il 75,9% dei rispondenti non aveva mai sentito parlare dei SAR. Nonostante la distanza iniziale dall’argomento, ciò non ne ha precluso il successivo interesse: le opinioni espresse non si traducono in un rifiuto netto, bensì in una posizione di scetticismo esplorativo. Il campione analizzato non si è dimostrato del tutto ostile alla novità. Ne è un esempio il fatto che quasi il 41% si dichiari incuriosito, pur restando perplesso, nel concepire un robot che sia in grado di interagire con persone anche nella sfera emotiva, mentre solo il 14% considera esplicitamente utile tale interazione. Inoltre, pur prevalendo una visione tradizionalista dell’assistenza, con il 66,5% che preferisce ancora le cure umane a quelle automatizzate, emerge una quota consistente (34%) che accetterebbe l’inserimento di un SAR in casa se accompagnato da una figura umana, specialmente se designata a mansioni più tecniche. Ciò indica in ogni caso che la tecnologia venga percepita più come supporto che come minaccia. Sebbene il 69% non ritenga possibile il successo di queste tecnologie nel nostro paese, una percentuale analoga (66,5%) riconosce che i SAR potrebbero essere efficacemente impiegati per monitorare la salute e avvisare i medici in caso di necessità. Dunque, a fronte della diffidenza culturale e affettiva, si afferma una concezione relativamente positiva, specialmente in ambiti in cui la presenza umana non sia sempre garantita. Questa ambivalenza rappresenta probabilmente l’aspetto più interessante dell’indagine: le persone si mostrano scettiche, ma non particolarmente ostili, quello che emerge infatti, è una forte curiosità.

Il timore non appare di tipo apocalittico ma è piuttosto legato a preoccupazioni etico-relazionali e affettive. È interessante considerare come, anziché preoccuparsi di una possibile diminuzione dell’impiego (aspetto ricorrente se si tratta di intelligenza artificiale e robotica nell’ambito lavorativo), il campione si sia concentrato piuttosto sulla mancanza di empatia da parte delle macchine, ritenuta un elemento imprescindibile del settore dell’assistenza sanitaria. In tale contesto lo scetticismo di molti potrebbe essere mitigato attraverso una maggiore informazione e consapevolezza, considerando che, la maggior parte delle mansioni svolte dai SAR non si limiterebbero soltanto ad aiutare i soggetti fragili, quanto il personale sanitario in primo luogo.

In base͏ ai͏ dati r͏a͏ccol͏ti e alle idee condivise, sembra emergere ch͏e l'arrivo dei robot sociali di assistenza sia un͏a sfida complessa ma forse rivoluzionaria per il ͏sis͏tema sanitario di ogg͏i. Il fatt͏o che mo͏lti sarebbero pro͏nti ad accettar͏e un SAR a casa sug͏gerisce una disponibil͏i͏tà all'in͏tegrazione; purché si mantenga un buon equilibrio tra tec͏nologia e umanità.

In sintesi, ciò che è emerso non è un rifiuto del progresso, bensì la richiesta che quest’ultimo venga integrato con attenzione, trasparenza e sensibilità. Se i SAR verranno inseriti non come sostituti, ma come alleati del lavoro umano, rispettando la dignità delle persone, potranno contribuire a riformare un sistema che ad oggi si ritrova spesso in difficoltà. Non si tratta di una sfida prettamente tecnica, ma anche culturale e politica.

In conclusione, l’accettazione sociale della robotica assistiva dipenderà dalla capacità di affrontare con consapevolezza quelle che sono le implicazioni psicologiche ed etiche di queste tecnologie.

Maggiore consapevolezza, una progettazione che punta ai bisogni del paziente ed una chiara regolamentazione d’uso vanno considerati come elementi decisivi al fine di garantire che i SAR possano realmente contribuire all’ideazione di un sistema di cura diverso, progressivamente più efficace ed equo.

NOTE:

[1] Massa N. (2022) Innovazioni in psicologia della salute: il contributo della Social Assistive Robotics. Tra opportunità terapeutiche e questioni aperte della robotica sociale. Psicologia della salute: quadrimestrale di psicologia e scienza della salute, 37(5), 267-286

[2] Ibidem

[3] OECD (2025), Prospettive economiche dell'OCSE, Rapporto intermedio, marzo 2025: Navigare in acque incerte, OECD Publishing, Paris

[4] Massa N. (2022) Innovazioni in psicologia della salute: il contributo della Social Assistive Robotics. Tra opportunità terapeutiche e questioni aperte della robotica sociale. Psicologia della salute: quadrimestrale di psicologia e scienza della salute, 37(5), 267-286

[5] Ibidem

[6] OECD (2025), Prospettive economiche dell'OCSE, Rapporto intermedio, marzo 2025: Navigare in acque incerte, OECD Publishing, Paris

[7] Ibidem

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

Massa N. (2022), Innovazioni in psicologia della salute: il contributo della Social Assistive Robotics : tra opportunità terapeutiche e questioni aperte della robotica sociale, in "Psicologia della salute: quadrimestrale di psicologia e scienze della salute: 3, 2022, Milano: Franco Angeli, 2022 , 1972-5167 - Casalini id: 5378331" - P. 14-27

OECD (2025), Prospettive economiche dell'OCSE, Rapporto intermedio, marzo 2025: Navigare in acque incerte, OECD Publishing, Paris

OECD/European Commission (2024), Health at a Glance: Europe 2024: State of Health in the EU Cycle, OECD Publishing, Paris

Terrorismo: uso politico del termine?

È molto probabile che uno dei termini più menzionati nel gergo giornalistico quando si parla di politica internazionale sia “terrorismo”, una parola utilizzata per definire, identificare o categorizzare diversi individui, gruppi o addirittura organizzazione politiche o paesi.

L’Organizzazione delle Nazione Unite non ha una definizione ufficiale di “terrorismo” ma, di norma, il termine viene usato per riferirsi ad azioni violente e premeditate con lo scopo di suscitare terrore nella popolazione.

Pertanto, in ogni paese i codici penali nazionali fanno riferimento a una definizione diversa di “terrorismo” e di “azione terroristica”.

Al di là delle diverse definizioni, di frequente e nella pratica, sono state identificate come “terroristiche” quelle entità politiche con le quali non si era disposti a trattare. Si pensi, ad esempio, alla lista di paesi presunti sponsor del terrorismo, stilata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che viene – in realtà - aggiornata in base alle linee politiche e geopolitiche dell’amministrazione di turno.[1]

A complicare il ulteriormente il quadro, si noti che, di recente, in paesi come il Regno Unito o la Repubblica Ceca, alcune manifestazioni in favore della Palestina sono state segnalate come “difesa delle attività terroristiche”.

In questo senso, possiamo riprendere le parole Alex Schmidt, uno degli accademici che ha più studiato il termine:

«Terrorismo” è forse oggi il termine più politicizzato del vocabolario politico. Usato come etichetta per alcune forme di violenza politica, quando “attecchisce” incide negativamente su un avversario politico, demonizzandolo e delegittimandolo. Nella sua dimensione peggiorativa, il destino del termine “terrorista” è paragonabile all’uso e all’abuso di altri termini del vocabolario politico, come “razzista”, “fascista” o “imperialista».[2]

È evidente che il senso del termine molto spesso dipende dall'intenzione politica di chi lo utilizza. Ad esempio, gli Stati Uniti considerano Al-Qaeda un'organizzazione terroristica, ma non era così quando la stessa Al-Qaeda ricevette il sostegno degli Stati Uniti contro i sovietici durante gli anni Ottanta. Un esempio simile si riguarda Hezbollah: questa organizzazione politica e la sua ala paramilitare vengono considerati come organizzazione terroristica da 26 paesi, ma non dal resto del mondo, dove di solito è identificato come un movimento di resistenza libanese.

Allo stesso modo, c’è chi utilizza il termine di “terrorismo di stato” per riferirsi, ad esempio, al genocidio perpetrato dallo Stato di Israele contro i palestinesi, nella striscia di Gaza o in altre regioni della Palestina, e, invece, il termine viene evitato dalla maggior parte dei media nei paesi occidentali in cui è fortemente osteggiata una linea contraria alle politiche di Israele.

In altri casi, gli Stati Uniti (che, come ricordato prima, hanno una loro lista di paesi ritenuti sponsor del terrorismo), sono stati accusati a loro volta di terrorismo di stato per il sostegno, ufficiale o ufficioso, ad alcune attività della CIA. Ad esempio, l’attentato contro il volo di Cubana de Aviacion il 6 di ottobre 1976, che produsse 73 morti e nel quale furono coinvolti numerosi elementi legati alla Central Intelligence Agency.[3]

È possibile trovare altri esempi simili ad altre latitudini del pianeta. In Ucraina, quando i ribelli armati hanno rifiutato di riconoscere il governo di Kiev nel 2014 e hanno cominciato i primi scontri contro l’esercito ucraino, la presidenza di Poroshenko ha subito organizzato una operazione armata chiamata “Operazione Anti-Terroristica” (ATO). Pertanto, quando le autorità ucraine hanno definito come terroristi i ribelli nell'Est, intendevano già dire che non vi era alcuna reale intenzione di negoziare un cessate il fuoco pacifico o trovare un accordo politico per l'Ucraina orientale.[4]

Nei film di Hollywood si sente spesso la frase “Non negoziamo con i terroristi”, proprio per far capire che non c’è alcuna intenzione di trovare un accordo e per segnalare quindi che è possibile soltanto una soluzione di forza. Quella stessa frase viene ripetuta, con lo stesso significato, dagli organi di sicurezza di diversi paesi.

Questa volontà di mostrare risolutezza contro una posizione politica considerata inaccettabile, ed etichettata come “terrorista”, assume spesso tratti contraddittori. Infatti, per fare un esempio recente, questa logica è stata messa in questione dalla presidenza del Messico: nonostante il governo degli Stati Uniti avesse considerato il Cartel di Sinaloa come una organizzazione terroristica, poco dopo (come ha sottolineato Claudia Sheinbaum) trovarono un accordo con Ovidio Guzman, uno dei figli di Joaquin “El Chapo” Guzman, uno dei fondatori del cartello.[5]

Quindi, a quali condizioni non si negozia con terroristi? Oppure, attribuire questa etichetta è solo un mezzo per far pressione nei confronti dell’organizzazione definita “terroristica”?

Allo stesso modo, è possibile trovare altri esempi che mostrano in maniera evidente la natura politica del termine “terrorista”. In generale, sarebbe consigliato evitare l’uso del termine nei paesi con una forte polarizzazione del tessuto politico, a meno che non si proponga un'altra definizione.

Infatti, molti dei reati che tipicamente vengono considerati “terrorismo” sarebbero facilmente descritti anche senza utilizzare questo termine, il cui uso può essere strumentale, per esempio di fronte ad una strage per elevare o diminuire il livello di attenzione o di preoccupazione nell’opinione pubblica.

Si pensi al recente incidente del 26 maggio a Liverpool, in cui un’autista britannico ha diretto la sua auto contro folla e che ha causato più di 100 feriti.[6] Una volta che le autorità hanno determinato che l’incidente causato da un’autista (bianco) non era un atto terroristico, e che non vi erano state vittime fatali, l’evento è sparito dall’interesse dell’opinione pubblica.

Di conseguenza, sarebbe molto importante fare attenzione all’uso che si fa della parola “terrorismo”. Ovviamente, questo non significa avallare forme estreme di violenza, ma al contrario, significa fare attenzione alla sua vera origine e di trovare quindi spiegazioni che invitano all’analisi e alla riflessione piuttosto che usare un’etichetta che vieta, o quantomeno scoraggia, la ricerca di soluzioni e accordi politici.

Perché se, come diceva il generale prussiano e teorico militare Carl von Clausewitz, la guerra è un’estensione della politica, e se consideriamo la violenza estrema chiamata terroristica come un’estensione della guerra, allora non sarebbe forse più auspicabile trovare degli spazi per l’accordo politico prima di arrivare al momento di massima polarizzazione? O non sarà piuttosto che la ragione della diffusione dell’uso della parola terrorismo vada ricercato semplicemente nel fatto che ci troviamo in un periodo dove predominano posizioni politiche più estreme?

NOTE:

[1] Attualmente in questa lista si trovano Cuba, Siria, Corea del Nord e Iran. Cuba era stata tolta dalla lista durante l’amministrazione Obama ma è stata rimessa durante la prima presidenza Trump. Sudan, Iraq e Libia erano nella lista ma furono poi rimossi. I paesi appartenenti a questa lista sono soggetti a sanzioni unilaterali, non possono ottenere alcun aiuto economico, né acquistare armi, e sono sottoposti a un controllo rafforzato per diversi prodotti a doppio uso. United States Department of State, State Sponsors of Terrorism - United States Department of State

[2] Schmid, Alex P., ‘The definition of terrorism,’ in The Routledge Handbook of Terrorism Research, Edited by Schmid, Alex P., New York, Routledge, 2011, page 40. Traduzione Enrico Campo

[3] Luis Posada Carriles, The Declassified Record, The National Security Archive, Maggio 10, 2005. Luis Posada Carriles: The Declassified Record

[4] Rolando Dromundo, State-building in the middle of a geopolitical struggle: The cases of Ukraine, Moldova and Pridnestrovia, Ibidem, Stuttgart, 2018.

[5] Sheinbaum critica acuerdo EEUU con hijo de El Chapo | Las últimas Noticias de España y del Mundo - upday News

Negare l’evidenza. Un clima di disinformazione

Quando la realtà ci sfugge di mano, il nostro cervello si rifugia in un’antica strategia di sopravvivenza: trovare un colpevole. È più rassicurante immaginare un “volto tra le nuvole”, che accettare l’idea che il mondo sia, talvolta, caotico, privo di intenzione e difficile da controllare. È il cosiddetto modulo di rilevazione dell’agente: un dispositivo cognitivo descritto dalle scienze cognitive evoluzionistiche che ci spinge, per prudenza, a vedere intenzionalità dove non ce n’è. Meglio sospettare un predatore inesistente, che ignorarne uno reale.

Lo storico delle religioni Stewart Guthrie, nel suo Faces in the Clouds (Oxford University Press, 1993), chiama questo meccanismo “antropomorfismo cognitivo”: attribuire caratteristiche umane a entità o eventi naturali, come tuoni, terremoti o carestie. Un’ipotesi evoluzionista che spiega la nascita di molte religioni come estensione dell’animismo primitivo: ci dev’essere qualcuno dietro, anche se non si vede.

Non è un caso se lo stesso schema mentale viene riattivato oggi di fronte al cambiamento climatico, alla pandemia, all’instabilità globale. Come spiega la psicologa sociale Karen Douglas in “The Psychology of Conspiracy Theories” (Current Directions in Psychological Science, 2017), le teorie del complotto proliferano in situazioni di incertezza, ansia, senso di esclusione. Non servono a spiegare il mondo, ma a renderlo psicologicamente tollerabile. Dietro un virus? Un laboratorio. Dietro il riscaldamento globale? Un piano delle élite per controllare le masse.