Stile di pensiero - Una forma di condizionamento sociale

“Il conoscere è l’attività dell’uomo sottoposta al massimo condizionamento sociale e la conoscenza è la struttura sociale per eccellenza” (Fleck 1983, p. 101)

Uno dei trend più longevi che continua fino ai nostri giorni è quello dell’aumento della temperatura globale[1]. Solo recentemente però questo tema ha iniziato ad essere centrale nelle nostre vite, nelle agende politiche e dei media. I dati che testimoniano l’aumento della temperatura globale sono sempre stati a nostra disposizione, ma solo ora destano preoccupazione. Pochi anni fa gli stessi dati non suscitavano il medesimo effetto.

Certo, i motivi che possono spiegare questa “nuova rilevanza” del tema possono essere molteplici. Le pratiche attraverso cui attribuiamo significato attingono da diverse fonti, ad esempio dalle rappresentazioni dei media, dunque da criteri di notiziabilità e da processi di framing; ma anche dai significati di senso comune e dalle informazioni che ci scambiamo tra familiari, amici e conoscenti. In altre parole, il valore dei dati e la possibilità di fare affermazioni di verità dipendono dal contesto sociale.

Questo aspetto era stato colto già un secolo fa dal microbiologo e medico Ludwik Fleck. Nel 1935 esce a Basilea Il microbiologo tedesco studia l’evoluzione storica del concetto di sifilide e si interroga su come un evento possa diventare un fatto scientifico. Traccia il percorso storico di questo concetto prima confuso con la varicella, poi come malattia che punisce la libidine e accostato all’idea popolare del sangue sifilitico. Mette in luce il fatto che le prime teorie e risposte prodotte per spiegare tale evento erano di stampo astrologico-religioso. Ora questo tipo di risposte non hanno più alcuna rilevanza, ma per quell’epoca erano normali. Quelle teorie, sostiene Fleck, funzionavano perché erano in linea con lo stile di pensiero di quell’epoca. Per Fleck lo stile di pensiero è un:

“modo orientato di percepire, con la relativa elaborazione concettuale e fattuale dell’oggetto di tale percepire (...). Lo stile di pensiero è caratterizzato da una serie di contrassegni comuni ai problemi che interessano un collettivo di pensiero, ai giudizi che esso considera evidenti, ai metodi che esso applica come strumenti conoscitivi” (Fleck 1983, p. 175)

La nostra percezione della realtà, il nostro modo di guardare un evento o un fatto sono filtrati e orientati dallo stile di pensiero dominante e le nostre teorie sulla realtà sono spesso coerenti con quello stile. Lo stile di pensiero media il rapporto tra soggetto e oggetto che produce la conoscenza. Non si tratta di un rapporto diretto perché i fatti e le osservazioni sono sempre “carichi di teoria”.

Le affermazioni di verità prodotte dagli scienziati non sono semplicemente osservazioni basate sui fatti, ma originano da un particolare sguardo sulla realtà che caratterizza la produzione, l’analisi, l’interpretazione e la manipolazione dei dati, sguardo che – come abbiamo detto – può essere fortemente influenzato dallo stile di pensiero dominante

Lo stile di pensiero funge, quindi, da “sfondo” per ogni epoca e prescrive le condizioni di possibilità di una convenzione scientifica, le quali, sostiene Fleck, dipendono da un “vincolo stilistico”:

“Esiste infatti un vincolo stilistico tra tutti i concetti di un’epoca (o almeno fra molti di questi concetti) e un vincolo che si fonda sulla loro influenza reciproca. Per questa ragione si può parlare di uno stile di pensiero, stile che determina lo stile di ogni concetto” (Cit., p. 59)

Lo stile di pensiero non attiene solo alla comunità scientifica – a differenza del paradigma di Kuhn – ma è qualcosa di più generale, ha bisogno di una comunità che vi si riconosca e che di conseguenza, lo supporti e lo difenda.

Questo è ciò che Fleck chiama “collettivo di pensiero” ovvero “il supporto comunitario dello stile di pensiero” (Cit., p. 181). Quest’ultimo è una realtà emergente che trascende l’individuo ed “esercita una costrizione incondizionata sul suo pensiero” (Cit., p. 100). Questo “supporto comunitario” rappresenta un insieme di persone, organizzato in cerchie sociali, che condivide uno stile di pensiero. Ogni individuo, infatti, appartiene a più cerchie sociali – famiglia, colleghi, studenti, ma anche cerchie più vaste come lo stato. Però, secondo Fleck, rispetto ad un contenuto di conoscenza possiamo distinguere due cerchie: una chiamata cerchia esoterica che corrisponde al gruppo di esperti nello stesso ambito scientifico, e una cerchia essoterica che corrisponde alla più vasta cerchia sociale che sta attorno:

“Un collettivo di pensiero consiste in molte di queste cerchie che si incrociano, un individuo appartiene a molte cerchie essoteriche e invece a poche - e in qualche caso neanche a una - cerchie esoteriche. Esiste una gerarchia dei gradi di iniziazione ed esistono molti legami tra i vari gradi e le diverse cerchie. La cerchia essoterica non ha alcun rapporto immediato con il prodotto del pensiero di cui sopra, ma vi si ricollega solo in forza della mediazione di quella esoterica” (pp. 184-185)

Tra la cerchia essoterica, quella esoterica e lo stile di pensiero c’è una relazione di interdipendenza: il rapporto tra la cerchia essoterica e lo stile di pensiero è mediato dalla cerchia esoterica e si fonda sulla fiducia; ma allo stesso tempo la cerchia esoterica dipende dall’opinione del pubblico (cerchia essoterica). Proporre una spiegazione della sifilide basata su una punizione divina o astrologica dipendeva anche dal fatto che quel tipo di spiegazione, essendo in linea con l’opinione pubblica, risultava comprensibile. In altre parole, nella cerchia essoterica si forma una weltanschauung che retroagisce sull’esperto e produce l’origine sociale dello stile di pensiero e dei fatti scientifici.

Ciò che determina la conoscenza scientifica o il valore dei dati, come nel caso dell’aumento delle temperature globali, è un sistema sociale determinato dall’unione di uno stile di pensiero con il collettivo di pensiero. Il passaggio da un qualunque concetto ad uno nuovo o l’attribuzione di “nuova rilevanza” ad un evento, non sono mai solo logico bensì anche storico-sociali. Nel momento in cui questo sistema si solidifica, ogni prova contraria tende ad essere respinta, si ignora l’anomalia per concentrarsi solo su prove a favore, valutando il fatto contraddittorio come un errore.

Quindi, il rapporto di cambiamento proposto da Fleck è prettamente sociologico: la condivisione di più cerchie sociali da parte degli individui genera una maggiore permeabilità tra le varie cerchie e questa, a sua volta, permette la stabilizzazione di uno stile.

In questo senso i fatti scientifici diventano una “relazione tra concetti che è conforme allo stile di pensiero” (Cit., p. 154) e non delle semplici entità autonome. Lo stile di pensiero è, perciò, l’elemento che organizza la produzione della conoscenza ritenuta valida e fornisce i parametri di ciò che è fedele alla natura: “nelle scienze della natura, proprio come nell’arte e nella vita, essere fedeli alla natura vuol dire essere fedeli alla cultura” (Cit., p. 92).

In questo senso ogni rivendicazione di oggettivismo da parte della filosofia della scienza perde di significato perché, secondo Fleck, l’oggettività è data solo in riferimento ad uno stile di pensiero. Le convenzioni scientifiche risentono sempre di un condizionamento storico-culturale, il pensiero è condizionato da variabili storiche, dallo stile di pensiero dominante, ma soprattutto dalla dimensione sociale: “almeno i tre quarti, se non tutto il contenuto della scienza è condizionato – e può essere spiegato – dalla storia del pensiero, dalla psicologia e dalla sociologia del pensiero” (Cit., p. 76).

Per concludere, il concetto proposto da Fleck mette in luce il carattere collettivo e sociale della conoscenza: produciamo teorie e vediamo la realtà oggettiva sulla base dello stile di pensiero in cui siamo immersi, definendo quali sono i problemi sui quali è necessario concentrarsi e ciò che non va preso in considerazione: “lo stile di pensiero diviene così un vincolo per gli individui, stabilisce ciò che non può essere pensato in modo diverso” (Cit., p. 176). Ignorare la dimensione sociale e collettiva della conoscenza scientifica, scrive Fleck: “è paragonabile al tentativo di esaminare una partita di calcio analizzando solo i calci al pallone dei singoli giocatori” (Fleck in Bucchi, 2010, p. 54).

NOTE

[1] Cfr. https://earthobservatory.nasa.gov/images/80167/long-term-global-warming-trend-continues

[2] Fu pubblicato in Svizzera perché Fleck era ebreo e gli editori tedeschi si rifiutarono di pubblicarlo. Paradossalmente basterebbe questo per mostrare come possibilità di fare affermazioni di verità dipende dal contesto sociale

BIBLIOGRAFIA

Bucchi M., Scienza e Società. Introduzione alla sociologia della scienza, 2010, Raffaello Cortina Editore, Milano.

Fleck L., Genesi e sviluppo di un fatto scientifico, 1983, Il Mulino, Bologna. Edizione originale 1935.

Le sfide della scienza post-normale - Dalla teoria alle pratiche di ricerca

Cosa significa fare e condividere ricerca scientifica, quando ci si trova di fronte a situazioni in cui i problemi sono complessi, richiedono decisioni che riguardano la vita di molte persone ma per le quali il livello di incertezza scientifico è molto alto? È la domanda che si fa spesso chi opera in contesti di crisi ambientale o sanitaria e in condizioni che incarnano le caratteristiche della scienza post-normale (PNS): fatti incerti, valori in conflitto, alta posta in gioco e la necessità di decisioni urgenti.

RICERCA E COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA IN CONTESTI POST-NORMALI

Alcune risposte a questa domanda si trovano in un volume collettivo (L’Astorina, A. & Mangia, C. (eds). (2022). Scienza, politica e società: l’approccio post-normale in teoria e nelle pratiche. SCIENZIATI IN AFFANNO? (Vol. 1): pp.296. Cnr Edizioni. https://doi.org/10.26324/SIA1.PNS) che raccoglie alcune esperienze di ricerca collaborativa nel contesto italiano ma in ambiti scientifici, sociali e culturali diversi, in cui la PNS si incrocia con altri approcci epistemologici ed esistenziali, dentro e fuori l’accademia, che si rifanno in maniera più o meno diretta ai suoi principi. Le esperienze esplorano il lessico della PNS nel suo farsi azione: la scomodità dei nuovi ruoli di chi fa ricerca in questi contesti, la costruzione di comunità estese di pari, l’intreccio inscindibile tra fatti e valori, il difficile equilibrio tra i tempi della partecipazione e l’urgenza delle decisioni; le sfide educative e politiche in una democrazia in cambiamento.

In questo blog vogliamo condividere alcune riflessioni maturate nella costruzione di questo volume, raccontare le sfide e le opportunità per chi voglia passare dal contesto teorico delineato dalla PNS alle esperienze pratiche, consapevoli che non esiste una ricetta unica per ogni caso. Il passaggio dalla teoria alla pratica richiede ogni volta un’indagine critica del contesto, degli obiettivi, dei vincoli e dalle poste in gioco.

PARTECIPAZIONE E CO-CREAZIONE IN TERRITORI POST-NORMALI IN ITALIA

In Italia, molte emergenze ambientali e sanitarie possono essere definite “post-normali” e coinvolgono territori profondamente segnati da attività industriali ad alto impatto, che ne hanno trasformato la storia e compromesso il futuro. Qui, comunità di cittadini, associazioni, movimenti si ribellano agli insulti subiti dai loro territori e cercano di immaginare un destino diverso, collaborando con ricercatori e amministrazioni locali per costruire nuove alleanze e proporre una diversa narrazione dei fatti. Nascono così esperienze ibride, in cui ciascun attore ridefinisce i propri ruoli in una dialettica che non è mai semplice ma di certo più democratica, come viene descritto in alcuni degli esempi tratti dalla raccolta e che presentiamo di seguito.

EPIDEMIOLOGIA PARTECIPATA A MANFREDONIA

Un esempio emblematico di ricerca partecipata è quello raccontato da Cristina Mangia, Annibale Biggeri e Bruna De Marchi a Manfredonia, in Puglia. La cittadina ha vissuto a lungo le conseguenze della presenza di un grande impianto petrolchimico, con incidenti industriali e una diffusa sfiducia nelle istituzioni. Qui, un progetto di epidemiologia partecipata ha coinvolto attivamente la comunità locale in tutte le fasi dell’indagine: dalle domande di ricerca alla raccolta e analisi dei dati, fino all’interpretazione degli scenari. Questo approccio ha ricostruito la fiducia, ridato voce ai cittadini e migliorato la qualità scientifica della ricerca, arricchendola di conoscenze territoriali.

CITIZEN SCIENCE NELLA TERRA DEI FUOCHI E LUNGO IL TEVERE

Un altro esempio importante è quello di Laura Greco e Maura Peca (Associazione A Sud, Centro Documentazione Conflitti Ambientali (CDCA)), che raccontano esperienze di citizen science nella Terra dei Fuochi, a Colleferro e lungo il Tevere e l’Aniene, dove libere associazioni di cittadini utilizzano strumenti scientifici per ottenere giustizia ambientale e contrastare l’avvelenamento di aria, suolo e acqua. La citizen science è un termine usato per indicare un’attività di collaborazione alla ricerca da parte di cittadini che non abbiano necessariamente una formazione scientifica, ma nelle sue varie declinazioni pratiche il grado di coinvolgimento e il ruolo dato ai “non esperti” può essere diverso tanto quanto i suoi esiti. Decidere insieme la domanda di ricerca, come è il caso presentato dalle due autrici, rafforza la relazione tra cittadini e scienziati, mentre limitarne il ruolo alla sola raccolta dati riduce l’impatto politico delle azioni. Quando le comunità sono coinvolte in tutte le fasi del processo, diventano protagoniste consapevoli della produzione di conoscenza e comunicazione scientifica. Questo approccio valorizza le loro competenze e la loro familiarità con l’incertezza, contribuendo a una lettura più articolata e completa della realtà.

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PARTECIPATA IN SICILIA

Giuseppina Carrà, Gabriella Vindigni, Clara Monaco, Giulia Maesano e Iuri Peri raccontano l’esperienza di programmazione partecipata lungo la costa jonica della Sicilia, nel settore della pesca. Qui è stato avviato un processo che, con l’ausilio di figure esperte in facilitazione, ha integrato strumenti di analisi multicriteri con tecniche di mappatura deliberativa. I piccoli pescatori e altri portatori di interesse hanno partecipato attivamente alla definizione dei problemi, alla valutazione dei modelli scientifici e alla scelta delle soluzioni. Questa metodologia ha favorito l’apprendimento collettivo e la legittimazione delle decisioni, permettendo lo sviluppo di strategie condivise per la diversificazione delle attività economiche della zona.

GESTIONE PARTECIPATA DEI RISCHI E DEI DISASTRI

Bruna De Marchi e Scira Menoni approfondiscono due casi di studio sulla gestione partecipata dei rischi e dei disastri. Sottolineano l’importanza di integrare conoscenze scientifiche e saperi pratici, e di comunicare non solo il rischio, ma anche le modalità di gestione e risposta, coinvolgendo tutti gli attori sociali, dalle istituzioni ai cittadini. Entrambe le esperienze mostrano che la conoscenza non si trasmette semplicemente, ma si costruisce in modo partecipato attraverso un processo sociale. Le autrici incoraggiano il dialogo tra discipline diverse e l’integrazione di competenze professionali e non, mantenendo sempre il rigore analitico.

LA PNS: UNA NUOVA POSTURA DELLA RICERCA

Dalle esperienze descritte emerge un messaggio chiaro: la PNS richiede una ridefinizione dei ruoli e delle pratiche di ricerca. Il ricercatore non è più l’esperto che detiene la verità, ma un facilitatore di processi partecipativi, un mediatore tra conoscenze diverse. La comunità locale non è più un semplice “oggetto” di studio, ma un soggetto attivo nel co-produrre conoscenza e soluzioni. La partecipazione non è solo un valore etico o democratico, ma una strategia per migliorare la qualità e la rilevanza della ricerca scientifica.

CONCLUSIONI

Le pratiche di ricerca e comunicazione che si ispirano alla PNS mostrano come sia possibile costruire alleanze inedite tra scienza, politica e società, anche nei contesti più difficili. Da Manfredonia alla Sicilia, dai fiumi Tevere e Aniene, dai musei alle università si sono sperimentate modalità nuove di produrre conoscenza, prendendo decisioni collettive, inclusive e informate. Non esistono soluzioni semplici né modelli predefiniti, ma percorsi che richiedono capacità di ascolto, apertura al dialogo, e il coraggio di mettere in discussione i propri ruoli e certezze. La PNS non promette risposte facili, ma offre alcuni strumenti per affrontare la complessità del nostro tempo.

Ripensare le Scienze - Perché "Controversie"?

L'intento alla base di Controversie è di ripensare le Scienze e le Tecnologie. Infatti, questa rivista è nata appunto per riesaminare – o rinegoziare – l’idea che considera le scienze come portatrici di verità assolute e oggettive, nonché distanti dalle influenze umane, come se abitassero dunque in una sorta di moderno pantheon laico. Questa visione, di stampo positivista e scientista, vuole esaltare l’impresa scientifica ma spesso non comprende che la banalizza e, in aggiunta, la mette su una sorta di piedistallo epistemologico; così facendo, le scienze vengono isolate da altre – fondamentali – attività umane con le quali devono necessariamente dialogare come, per esempio, arte, filosofia, linguistica, sociologia o storia. Tale isolamento può quindi portare a gravi errori di valutazione, su più livelli.

Inoltre, il termine scienza (al singolare) allontana da una presa di posizione consapevole della disciplina stessa. Infatti, scienza, se espressa al singolare, rappresenta un termine ombrello che raccoglie al suo interno elementi molto diversi [1], i quali trattano oggetti di studio differenti come, per esempio, l'astronomia e la zoologia, oppure l'ingegneria e la microbiologia. Se mettiamo tutte queste discipline "sotto lo stesso tetto", quindi, ne annulliamo le differenze e relative specificità.

Scopo di Controversie è dunque di ripensare concezioni limitanti e banalizzanti delle scienze e delle tecnologie, far riflettere sul fatto che esse possono dialogare in modo proficuo con altre importanti imprese umane e, di conseguenza, far capire che tutte queste discipline sono immerse in una bellissima rete e non, invece, in categorie separate le une dalle altre. Mostrare le controversie, gli errori, i non sequitur nello sviluppo delle scienze può aiutare in questo intento. Così facendo, si possono anche percepire le peculiarità e le bellezze insite nell'impresa scientifica stessa.

In conclusione, quando parliamo di scienze è necessario considerare più elementi possibili – una pluralità di voci – perché tutte queste componenti possono (e devono) lavorare insieme, in quanto nessuna di esse vive isolata e in un mondo a parte.

Ciò che si ottiene è una visione delle scienze (e delle tecnologie) più aperta, ampia e completa.

NOTE

[1] Possiamo fare un ragionamento simile anche con i termini animale o femminismo.

Scienza Post Normale – Due casi concreti di applicazione delle prescrizioni

Un paio di settimane fa abbiamo parlato – in linea molto generale – del concetto di Scienza Post Normale, che abbiamo definito un “approccio normativo per la complessità e l’incertezza”. Un approccio che può guidare il lavoro di scienze e scienziati quando vengono chiamati in soccorso dalle istituzioni in condizioni, appunto, di incertezza, di rischio elevato, di conflitti valoriali e di urgenza.

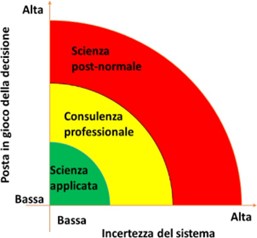

Funtowicz e Ravetz sostengono che questo approccio – normativo, ricordiamolo - è utile quando la scienza normale, quella della soluzione di rompicapo all’interno di un paradigma stabile e consolidato[1] non può essere applicata perché le condizioni sfuggono alle classificazioni standard; e quando nemmeno le esperienze anche tacite, maturate dagli esperti nel corso della loro pratica, l’area della Professional Consultancy, non trovano un terreno solido su cui poggiare, a causa – soprattutto - delle condizioni di incertezza e della complessità ed intreccio delle poste in gioco.

Diagramma della scienza post-normale. Fonte: Scienza, politica e società, 2022

Può essere interessante, per comprendere la portata e l’applicabilità di questo approccio, di vedere due casi pratici, uno in cui le raccomandazioni sono state applicate in modo consapevole e uno in cui – rileggendone la storia a posteriori – si riscontrano le tracce di un utilizzo inconsapevole delle norme PNS.

L’INCONTRO PERSONALE DI ANDREA SALTELLI CON LA SCIENZA POST NORMALE

Nella sua vita “pre-post-normal-science”, Andrea Saltelli lavorava per la Commissione Europea, sullo sviluppo e sul controllo della qualità di modelli quantitativi da utilizzare nello studio e nella valutazione delle politiche comunitarie, in particolare, sull’educazione. Stimolato dal dibattito sull’approccio fondato da Funtowicz e Ravetz – comprese che il suo lavoro di controllo dei modelli “presupponeva” i modelli stessi, come se questi fossero scontati, naturali e la loro genesi non fosse affatto problematica.

C’erano domande sulla genesi dei modelli, racconta Saltelli, che fino allora non si era posto erano di questo tenore: “Perché è stato sviluppato questo modello? Chi l’ha richiesto? Con quali obiettivi e aspettative?”; e, ancora: “Quali voci sono state ascoltate nella costruzione del modello? Qual è la nozione di progresso che lo anima?”.

Tutte domande che lo spingevano a situare il focus del suo lavoro in un contesto socio-politico e in una visione del mondo, a cercare di comprenderne le distorsioni, le influenze e – soprattutto a valutarne gli effetti positivi e negativi sui programmi educativi e sui rapporti di forza tra stati o fra regioni.

In poche parole, l’approccio della PNS ha suggerito a Saltelli che i modelli quantitativi sviluppati per simulare lo sviluppo delle politiche, controllarne e monitorarne l’applicazione, a volte già contenevano quelle stesse politiche e il loro sviluppo era una forma di legittimazione delle politiche stesse. In poche parole, l’obiettivo silente dei modelli poteva in certi casi risultare nella riduzione delle politiche nelle loro dimensioni quantitative e – in questo modo – farne risaltare l’immagine oggettiva e neutrale: “lo dicono i numeri”[2].

Numeri che, volutamente, per evitare la proliferazione di scenari alternativi - con i relativi impatti socio-politici – e garantire la linearità, tralasciano i fattori di incertezza e le potenziali condizioni di deviazione. Di tanti possibili scenari, ne “scelgono” uno, quello che legittima e conferma le scelte iniziali e le assunzioni di valore della politica che descrivono.

Applicare alcune delle raccomandazioni della PNS quali, ad esempio, la ricerca del pedigree dei dati e delle assunzioni preliminari di valore, contaminando la modellistica “ufficiale” non trovò un terreno fertile ma, al contrario, incomprensione e ostilità. Questo genere di contaminazione, racconta Saltelli, significava mettere in discussione il candido positivismo e la convinzione nella neutralità della scienza verso cui inclinano la maggior parte delle istituzioni comunitarie.

Le linee di ricerca che si sono aperte dopo questa presa di coscienza, tuttavia, si sono rivelate costruttive e produttive: è iniziato per questo ricercatore un periodo di “cooperazione con statistici che guardavano con interesse alla crisi della riproducibilità in termini di problemi epistemologici e normativi, che provavano diversi approcci all’interpretazione dei legami tra scienze, tecnologie e nuovi mezzi di comunicazione, che correlavano questi approcci alla cosiddetta post-verità e alle istanze dell’integrità delle scienze”

Oggi non sembra possibile, per questi ricercatori, sviluppare e adottare modelli statistici che non prendano in considerazione le incertezze, l’origine dei dati, le diversità valoriali e la molteplicità delle voci coinvolte.

IL CASO DELLA PANDEMIA DI H1N1 NEL 2009

Nel caso della pandemia influenzale del 2009-2010, causata dal virus H1N1[3], possiamo rintracciare alcuni elementi caratteristici delle prescrizioni della Scienza Post Normale, probabilmente messe in atto in modo non consapevole.

Vediamo qualche elemento chiave che delinea questa storia[4] come esempio di applicazione della PNS. Come prima cosa va ricordato che 1) solo la WHO (World Health Organisation) può dichiarare che la diffusione di una malattia è una pandemia e 2) che la dichiarazione dovrebbe seguire un percorso quasi meccanico, in cui i fatti sono stabili e chiari, il processo e le nozioni che lo delineano sono ben definiti e le risposte sono nette, quasi da manuale.

Nel caso della diffusione del H1N1, invece, i fatti scientifici emersi – come la ampiezza della diffusione della malattia, la sua velocità di riproduzione e il suo grado di gravità - furono tutt’altro che chiari e stabili, e la nozione stessa di pandemia venne messa in discussione nel corso del processo di studio del fenomeno.

Quello che accadde nel primo periodo epidemico fu che la diffusione - apparentemente ampia e veloce - e la gravità della malattia furono difficilmente misurabile a causa dell’incertezza dei dati sul numero di persone infette nelle diverse nazioni o regioni colpite e sul numero di morti, e della evidente divergenza di percezione che si verificò tra area ed area.

In questa situazione di incertezza, il processo che portò – nel giugno 2009 - alla dichiarazione di pandemia da parte della WHO, porse il fianco a una serie di critiche, sia da parte di numerosi scienziati che non riscontrarono nel fenomeno i caratteri epidemiologici necessari per chiamarlo pandemia; che da parte del Consiglio d’Europa, il quale ritenne non giustificabile l’effetto di paura collettiva generato per una malattia che – dopo alcune settimane – si rivelò molto più lieve di quanto prospettato ; sia, infine, da parte di molti altri osservatori, per l’approccio ondivago della WHO[5]

Nel corso del processo, infatti, la WHO dovette rivedere più volte – sotto la pressione delle critiche di numerose nazioni e istituzioni, e di fronte al grado di incertezza sull’andamanto quantitativo e qualitativo della diffusione – sia la nozione di pandemia, che progressivamente incluse i fattori di novità, mutazione, diffusione, attività della malattia, e quello di imprevedibilità. Il fattore gravità fu anch’esso oggetto di discussione: prima fu escluso, a favore della dimensione della diffusione[6], poi fu reintrodotto tra i parametri di valutazione.

Ora, questa vicenda sembra avere tutte le caratteristiche di una situazione di scienza post normale: l’incertezza sui dati e sul fenomeno, la rilevanza della posta in gioco, quella della salute di grandi parti della popolazione mondiale, i conflitti tra attori e istanze valoriali, e l’urgenza di prendere decisioni.

Se, in un primo momento, la WHO si appellò al principio di precauzionalità, dando priorità al fattore urgenza, in un secondo momento diede ascolto alla pluralità di voci che si manifestarono a favore e contro la controversa dichiarazione di pandemia e, progressivamente, de-costruì e ricostruì la nozione di pandemia, includendo – tra gli altri - i fattori critici della imprevedibilità e le istanze delle istituzioni delle aree colpite.

Si tratta, quindi e con evidenza, di una costruzione sociale di un concetto che – secondo il mito della scienza intonsa (ne parla Elisa Lello qui) – dovrebbe avere confini scientifici chiari e ben definiti ma che, in realtà, è facile che non li abbia affatto e debba essere oggetto di negoziazione e di decisioni pluraliste.

QUALCOSA DI NUOVO SOTTO IL CIELO DELLA SCIENZA?

Forse no, forse l’analisi delle problematiche scientifiche proposta da Funtowicz e Ravetz non è nulla di nuovo, né di eccezionale; i critici della PNS sostengono – infatti - che la PNS non ha scoperto nulla, ma ricalca temi noti da sempre alla sociologia della scienza.

Però, posto che sia così, senza la traduzione intelligente di questi temi proposta dalla Scienza Post Normale, il messaggio – quello della necessità di organizzarsi con una nuova e più variegata cassetta degli attrezzi per affrontare i grandi temi scientifici - non sarebbe arrivato né agli scienziati naturali, che non hanno una formazione sociologica o filosofica, né alla sfera politica.

NOTE

[1] Cfr.: Kuhn H., La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, 2009

[2] “I formed the opinion that there is a political economy of quantification whereby epistemic authority is purchased via recourse to models whose role is to objectify—and possibly sterilize—political issues making them appear determined and solvable through impersonal objectivity” Saltelli, A. What is Post-normal Science? A Personal Encounter. Found Sci 29, 945–954 (2024). https://doi.org/10.1007/s10699-023-09932-x

[3] Fu chiamata, erroneamente, influenza o febbre suina poiché «il virus sembra essere un nuovo ceppo di H1N1, che risulta da un precedente riassortimento triplo tra virus influenzali di maiale, uccello e umano, successivamente ulteriormente combinato con l'influenza euro-asiatica dei maiali,[4] da cui deriva il nome "influenza suina"» (Wikipedia, Pandemia influenzale del 2009-2010)

[4] La vicenda della dichiarazione della pandemia da H1N1 è analizzata dettagliatamente da Sudeepa Abeysinghe, in Global Health Governance and Pandemics: Uncertainty and Institutional Decision-Making,

[5] Oltre a questi fatti, fu ampiamente criticato il rilievo che – sembra di leggere una storia più recente – la WHO diede alla prevenzione vaccinale, ignorando altre misure di contenimento come – ad esempio - lavarsi frequentemente le mani, controllare le frontiere, utilizzare degli antivirali, che fu interpretata come un tentativo di favorire le grandi case farmaceutiche.

[6] Questa scelta fu il risultato di un tentativo di neutralizzare le critiche dello European Centre for Disease Control (ECDC) che non conveniva sulla gravità della malattia.

Scienza Post Normale - Un approccio normativo per l’incertezza e la complessità

Di recente l’Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti (la Treccani, per intenderci), ha pubblicato l’undicesima appendice di aggiornamento, in cui è compresa la voce “SCIENZA POST-NORMALE”, redatta da A. Saltelli.

Approfittiamo di questa occasione per parlare, ora, in generale del concetto di Scienza Post Normale, o PNS – Post Normal Science, e del perché può esserci utile; poi – in un prossimo articolo – di alcuni esempi di applicazione; infine, cercheremo di concludere il discorso con alcune nostre valutazioni, in un ultimo articolo, tra qualche settimana.

Per una trattazione più precisa e circostanziata rimandiamo volentieri ad A. Saltelli, da cui sono tratti tutti i passaggi in corsivo.

LE SCIENZE IN SOCCORSO DELLE ISTITUZIONI?

Accade spesso che ricercatori e scienziati – fisici, biologi, chimici, ingegneri, sociologi – vengano interpellati dai governi, dagli enti governativi e dalle istituzioni sovranazionali, per analizzare, studiare ed interpretare problemi, situazioni e fenomeni che possono avere impatti rilevanti sulla vita delle comunità.

Gli stessi scienziati e ricercatori – a conclusione delle loro analisi - sono poi chiamati dalle istituzioni a ricercare e a proporre delle soluzioni a questi problemi.

Un esempio è il problema del contenimento delle emissioni di gas serra sul quale la FAO ha coinvolto numerosi scienziati di diversa estrazione per studiare lo stato della situazione e definire delle linee guida[1] di comportamento (ne abbiamo parlato qui), un altro è la gestione della pandemia di Covid-19 tra 2020 e 2021 (ne abbiamo parlato qui per quanto riguarda l’Italia).

Questi due casi esemplificano alcuni dei caratteri frequenti di questo tipo di problemi: la loro complessità, il numero elevato di agenti endogeni ed esogeni che vi incidono, le poste in gioco molto rilevanti, l’urgenza di intervento, e – infine – l’elevata incertezza epistemica.

IL MITO DELL’OGGETTIVITÀ SCIENTIFICA

Ora, perché le istituzioni si rivolgono agli scienziati per analizzare e tentare di risolvere questo tipo di problemi?

Le ragioni potrebbero essere, sinteticamente, queste: la prima è perché, nell’immagine che ne hanno le istituzioni, gli scienziati sanno. Sanno di che si parla, sanno come si fa a studiare i fenomeni, grazie ai loro metodi disciplinari, sanno ponderare i diversi fattori, semplificare, modellizzare e ridurre alla sua essenza il problema. In termini filosofici: hanno in mano strumenti epistemici adeguati.

Una seconda ragione è che gli scienziati – e le scienze - sono considerati neutrali: i corpus disciplinare e il metodo scientifico godono di uno status di neutralità, equidistanza, oggettività e – soprattutto – di indipendenza da condizionamenti morali e politici[2].

Questi due presupposti – nell’immaginario istituzionale e del grande pubblico – sono la base della credibilità delle analisi scientifiche e del teorema per cui le istituzioni prendono le loro decisioni in modo responsabile, consapevole e per il bene della collettività, sulla base di dati e analisi incontrovertibili, oggettivi e di origine specialistica.

Gli scienziati chiamati in soccorso epistemico delle istituzioni, da parte loro e per lo più, credono nell’oggettività dei dati a disposizione, credono nei modelli che fanno, e – soprattutto – credono nella propria patente di neutralità e nell’assenza di distorsioni del proprio lavoro.

E sperano di lasciare al mondo politico e istituzionale il compito di discernere e decidere, in nome del bene comune[3].

IL MITO SFATATO

In realtà, sappiamo che questa auspicata condizione scientifica di neutralità ed oggettività delle scienze e degli scienziati può essere vera solo in alcuni casi molto circoscritti, ad esempio, con condizioni al contorno ben definite, con dati completi e di origine certificabile, in cui lo spazio per la distorsione, seppur involontari, è minimo.

Nei casi, invece, complessi, con numerose sfaccettature, con molti fattori endogeni ed esogeni, con poste in gioco multiple e rilevanti, con contorni sfumati, in condizioni di urgenza, – infine – con elevata incertezza epistemica, la presunta oggettività garantita dal metodo scientifico è una chimera.

Infatti, nelle scienze come in altre attività, ogni volta che si semplifica e si modellizza un problema, si fanno selezioni euristiche di dati (a volte si ricevono insiemi di dati e informazioni già selezionati dalle istituzioni), si prediligono risultati che confermano alcune ipotesi a priori[4], si è indirizzati da convinzioni personali, si accantonano informazioni che possono produrre distorsioni apparentemente fuorvianti, spesso si evitano conclusioni in aperto contrasto con il sentire comune oppure difficili da gestire all’interno della comunità scientifica[5].

In alcuni casi, le pratiche scientifiche si imbattono in questioni, scoperte e fatti che possono assumere una dimensione morale – o politica – rilevante e, a volte, pericolosa per singoli individui o per intere collettività: la fissione nucleare, con i suoi due correlati di produzione di energia ad uso civile e di morte di centinaia di migliaia di persone innocenti, è l’esempio più banale ed eclatante; i LLM, modelli generativi di intelligenza artificiale sono un esempio più recente, più complesso e più articolato.

Spesso, invece, la distorsione epistemica è indotta dalla pressione di finanziamenti, di programmi di ricerca istituzionalizzati, di risultati attesi, che orientano la direzione della ricerca o le attese di risultati.

LA PROPOSTA NORMATIVA DELLA “SCIENZA POST NORMALE”

Il concetto di Scienza Post Normale, introdotto nei primi anni Novanta da Silvio Funtowicz e Jerome R. Ravetz[6], non è una nuova scienza, né una nuova disciplina, ma un insieme di precetti e raccomandazioni miranti a un migliore rapporto fra scienza e politica. I proponenti ne raccomandano l’uso quando i fatti sono incerti, la posta in gioco alta, i valori in conflitto, e le decisioni urgenti.

È – di fatto - un tentativo di venire in soccorso e di indirizzare normativamente scienziati e istituzioni che si trovano di fronte a problemi di questo tipo, come cambiamento climatico, biodiversità, divario Nord-Sud e politiche post- o neo-coloniali, organismi geneticamente modificati, pandemie, salute globale su cui le istituzioni chiamano in aiuto le scienze.

La proposta di S. Funtowicz e J. Ravetz, di metodo per la Scienza Post Normale, quella che va oltre le aree disciplinari delle scienze applicate e delle conoscenze esperienziali degli esperti:

- è orientata, invece, a demistificare la ricerca di verità assolute, la promessa di risultati certi grazie all’accumulo di fatti incontrovertibili;

- si autodefinisce programmaticamente non neutrale

- suggerisce di non credere nella neutralità delle cifre, dei dati disponibili: per questi, richiede di valutarne con occhio attento l’origine, la consistenza, la completezza – attraverso la metodologia NUSAP[7] - e di ricercare eventuali set di dati e informazioni trascurati, dimenticati e accantonati

- ricorda di adottare una consapevolezza dei limiti del pensiero scientifico;

- consiglia di non chiudere l’analisi su un orizzonte disciplinare unico ma – al contrario – di aprire l’analisi e la ricerca a una pluralità di discipline e a coinvolgere comunità estese di pari che comprendano da non accademici quali giornalisti, meglio se investigativi, a whistle blowers – cioè persone che portano alla luce problemi sorti all’interno di istituzioni o organizzazioni – e infine a tutte le persone coinvolte dal, o interessate al, problema discusso»;

- raccomanda a ciascun scienziato e ricercatore, produttore e fruitore di conoscenza, un atteggiamento autoriflessivo, di critica epistemica[8], orientato a identificare e riconoscere i rischi di distorsione a cui può, soggettivamente, essere soggetto.

Concludiamo, con A. Saltelli, che una delle forze della PNS, è quella di aprire un utile canale di comunicazione fra comunità disciplinari, tra le quali quelle delle scienze sociali e delle scienze naturali, che non sempre agiscono di concerto in situazioni dove la scienza è chiamata in aiuto dalla società.

Secondo Saltelli, è forse questa la chiave più importante offerta dalla PNS. Una chiave, beninteso, utile solo se si desidera aprire una porta.

NOTE

[1] Cfr. il Rapporto Fao “Pathways towards lower emissions. A global assessment of the greenhouse gas emissions and mitigation options from livestock agrifood systems”

[2] Una ulteriore ragione – quasi inconfessabile ma ben nota a chi, nel mondo delle aziende chiede pareri agli specialisti – è che i risultati delle ricerche possono essere influenzati dai dati messi a disposizione e selezionati in modo tale da dimostrare e legittimare teorie a priori.

[3] Cfr Oppenheimer ecc.

[4] «Observation is Theory-laden», Cfr. N.R.Hanson, Patterns of Discovery: An Inquiry into the Conceptual Foundations of Science, Cambridge University Press, 2010)

[5] Cfr. V. Marcheselli e G. Gobo, Sociologia della scienza e della tecnologia. Un'introduzione, Carocci, 2021

[6] Cfr. Funtowicz, Ravetz 1990a, 1993, 1994

[7] NUSAP: NUSAP (Numeral, Unit, Spread, Assessment and Pedigree) si propone come un sistema organizzato per testare e/o descrivere la qualità di un dato numerico: Numeral corrisponde al valore numerico del dato,

Unit è l’unità di misura corrispondente: se numeral è una temperatura, unit può essere, per es., gradi centigradi,

Spread è una misura dell’errore associato alla misura, generalmente accompagnato dal simbolo, Assessment è una sintesi del giudizio espresso da una comunità estesa di pari in merito alla qualità del processo che ha portato alla misura. Può fare riferimento al valore della significatività statistica, o essere espresso in linguaggio corrente come ‘conservativo’ oppure ‘ottimistico’. Pedigree infine è un giudizio, sempre espresso dalla stessa comunità, sulla qualità del team o istituzione che ha prodotto l’informazione. (A. Saltelli, cit.); cfr.: Uncertainty and quality in science for policy (Funtowicz, Ravetz, 1990; si può vedere qui)

[8] Facendo proprio, ci pare, lo stimolo di Edmund Husserl a non appiattirsi sul realismo metafisico; Cfr.: La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale

BIBLIOGRAFIA MINIMA

Saltelli, SCIENZA POST-NORMALE, in Enciclopedia Italiana, Undicesima Appendice, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2024

Funtowicz, S., & Ravetz, J. R. (1993). Science for the post-normal age, Futures, 25(7), 739–755

Funtowicz, S., & Ravetz, J. R. (1990a). Post-normal science: A new science for new times. Scientific European, 169, 20–22.

Recensione di "Eppure non doveva affondare - Quando la scienza ha fatto male i conti"

Il saggio Eppure non doveva affondare - Quando la scienza ha fatto male i conti (Bellucci D., Bollati Boringhieri, 2024) offre una riflessione approfondita sugli errori scientifici, mettendo in evidenza come questi non siano da considerarsi come semplici fallimenti ma opportunità, fondamentali per il progresso della conoscenza. Attraverso una serie di casi emblematici, l’autore mostra l’importanza di un’analisi critica e della capacità di apprendere dagli errori per migliorare le tecnologie e il metodo scientifico.

Uno degli ambiti in cui gli errori hanno avuto conseguenze drammatiche è l’ingegneria. Bellucci analizza alcuni fallimenti progettuali clamorosi, come quello degli aerei con finestrini quadrati. Questo design, apparentemente banale, si rivelò fatale: la forma degli angoli causava una concentrazione eccessiva delle sollecitazioni meccaniche, portando alla rottura della fusoliera in volo. Un altro caso emblematico riguarda le navi che si spezzano in due a causa di calcoli errati sulla distribuzione del peso e delle forze strutturali. Questi esempi mostrano quanto sia essenziale un’analisi accurata nella progettazione, perché anche il minimo errore può trasformarsi in una catastrofe.

Il libro si sofferma poi sugli errori nel campo dell’hardware e dell’informatica, mostrando come difetti nei microchip possano compromettere operazioni matematiche fondamentali. Un singolo errore nella progettazione di un processore può avere ripercussioni enormi, rendendo necessarie operazioni costose di aggiornamento o sostituzione. Anche nel software gli sbagli possono avere conseguenze impreviste e pericolose: sistemi che perdono la cognizione del tempo possono causare problemi gravi, soprattutto in ambiti critici come il settore bancario o le telecomunicazioni. A volte, persino un dettaglio apparentemente insignificante—come un cavo allentato—può mandare in fumo esperimenti scientifici di grande importanza.

Un altro ambito in cui gli errori possono avere conseguenze drammatiche è la medicina. L’autore analizza i problemi legati alla ricerca farmaceutica e alla produzione di medicinali, evidenziando come piccole variazioni nella formulazione o nella fase di sperimentazione possano rendere un farmaco inefficace o addirittura pericoloso. Inoltre, Bellucci mette in luce le criticità legate ai trial clinici, spiegando come un’interpretazione errata dei dati possa compromettere l’affidabilità delle cure e generare rischi per i pazienti.

L’intelligenza artificiale è un altro settore in cui gli errori assumono un ruolo centrale. Bellucci evidenzia i pericoli legati ai modelli predittivi, che possono produrre risultati distorti o discriminatori se vengono addestrati su dati errati. Un ulteriore problema riguarda la trasparenza: la cosiddetta “scatola nera” delle reti neurali rende difficile comprendere i meccanismi decisionali degli algoritmi, complicando l’individuazione e la correzione degli errori. Questo solleva questioni cruciali non solo dal punto di vista tecnico, ma anche etico.

Ma come si possono prevenire questi errori? Il libro dedica una sezione alle strategie utilizzate dalla scienza per ridurre i rischi e migliorare l’affidabilità delle scoperte. Tra queste, l’autore cita la peer-review nella ricerca accademica, il debugging nel software, i trial clinici randomizzati in medicina e l’uso della ridondanza strutturale in ingegneria, ovvero l’inserimento di margini di sicurezza nei progetti per evitare cedimenti improvvisi. Questi metodi mostrano che, pur non potendo eliminare completamente gli errori, è possibile limitarne gli effetti attraverso un’attenta verifica e un approccio sistematico.

Infine, Bellucci sottolinea come la scienza sia un processo collettivo: gli errori sono inevitabili, ma è proprio grazie al metodo scientifico che possono essere individuati, corretti e trasformati in nuove conoscenze. Il progresso non è mai il risultato del lavoro di un singolo, ma della condivisione e della verifica incrociata tra esperti. In definitiva, Eppure non doveva affondare offre una panoramica affascinante su come anche i più clamorosi fallimenti possano diventare strumenti preziosi per migliorare la nostra comprensione del mondo e affinare le nostre tecnologie.

DEVIS BELLUCCI

Devis Bellucci, nato nel 1977, è un fisico, scrittore e divulgatore scientifico italiano. Ha conseguito la laurea in Fisica nel 2002 e il dottorato nel 2006 presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dove attualmente ricopre il ruolo di ricercatore in Scienza e Tecnologia dei Materiali. La sua attività di ricerca si concentra principalmente sui biomateriali per applicazioni in ortopedia, odontoiatria e medicina rigenerativa.

Oltre alla carriera accademica, Bellucci è autore di numerosi romanzi e saggi. Tra le sue opere narrative si annoverano "La memoria al di là del mare" (2007), "L'inverno dell'alveare" (2010), "La ruggine" (2011), "La sete dei pesci" (2013) e "La cura" (2017). Nel campo della divulgazione scientifica, ha pubblicato "Materiali per la vita. Le incredibili storie dei biomateriali che riparano il nostro corpo" (2020) e "Eppure non doveva affondare" (2024), in cui esplora gli errori nella scienza e le loro conseguenze.

Come divulgatore, Bellucci ha collaborato con diverse testate, scrivendo di scienza, viaggi e cultura. È attivo anche sui social media, attraverso i quali condivide contenuti legati alla scienza e alla tecnologia.

Decalogo Latouriano – Il pensiero meno noto di Bruno Latour, Terza parte

La prima e la seconda parte del percorso latouriano hanno toccato:

- il legame profondo tra oggetti della scienza e società, in cui – secondo Latour – sono i primi a spiegare la seconda (il sociale, la società e la sociologia)

- la critica di Latour alle sociologie interpretative, all’empirismo storico, al riduzionismo e –ovviamente – al positivismo, dichiarandosi però “oggettivista”, “realista” e “relativista” nello stesso tempo.

- il costruzionismo

- il concetto di attante

In questa terza e ultima parte analizzeremo:

- i concetti di micro e macro, riferiti alla società e alla relazione tra locale e globale

- il metodo dell’Actor-Network Theory (ANT)

e proveremo a concludere il percorso.

Tracciando, prima, una serie di associazioni tra i diversi argomenti, da applicare a esempi reali, fino a dare qualche suggerimento su come studiare in modo innovativo anche i temi più controversi. Aggirando le banali e insensate distinzioni tra scientifico e anti-scientifico, scienza e pseudoscienza, ortodosso e eterodosso.

5. IL MICRO E IL MACRO

Anche su questo tema, Latour è stato (in parte) originale, profondo e contro-intuitivo. Perciò, praticamente inascoltato.

- “La società non è il grande tutto ‘in cui’ ogni cosa è incastonata. La società è ciò che viaggia ‘attraverso’ ogni cosa, calibrando le connessioni e offrendo alle entità che incontra un'occasione di commensurabilità”.

- “Né globale, né locale hanno di per sé un’esistenza concreta. Tranne che quando vengono connessi momentaneamente dai ‘connettori’”.

- Per cui, occorre combattere "il pregiudizio che le interazioni locali siano più concrete".

- Invece, “l'azione è dislocata. L'azione sempre imprestata, distribuita, suggerita, influenzata, dominata, tradita, tradotta (…) non appartiene a nessun luogo specifico”.

- Perciò, "l'interazione faccia-a-faccia non è un punto di partenza plausibile per tracciare le connessioni sociali”.

- “Non dobbiamo considerare che il macro inglobi il micro, ma che il micro sia composto di una proliferazione di entità incommensurabili — ciò che Tarde chiamava ‘monadi’ — che stanno semplicemente prestando uno dei loro attributi, una ‘facciata di se stessi’. Il piccolo regge il grande. O, piuttosto il grande potrebbe in qualsiasi momento sprofondare di nuovo nel piccolo da cui è emerso e a cui ritornerà”.

- Seguendo la lezione di Tarde, “il grande (Stati, organizzazioni, mercati) è un’amplificazione, ma anche una semplificazione del piccolo”.

- “Come dimostra la storia economica recente, le grandi decisioni sono meno razionali di quelle piccole”. E, sempre seguendo Tarde, “c’è generalmente più logica in una frase che in un discorso, più in un singolo discorso che in una successione o un gruppo di discorsi; ve n’è più in un rito speciale che in un intero credo, in un articolo di legge che in un intero codice, in una particolare teoria scientifica che nell'intero corpo della scienza; e ve n’è più in una singola opera eseguita da un operaio che nella somma della sua condotta”.

- "le cose, i quasi-oggetti e gli attaccamenti sono il vero centro del mondo sociale; non l’agente, la persona, il membro o il partecipante, né la società o i suoi simulacri (...) la società è la conseguenza dell'associazione e non la sua causa”.

- “Non fissatevi con il capitalismo, ma nemmeno rimanete bloccati sullo schermo della trading room: seguite le connessioni, seguite gli attori stessi”.

- Anche se non si può trascurare "l'importanza dei siti locali che fabbricano strutture globali, non si può dire che un luogo sia più grande di un altro luogo, ma si può affermare che alcuni beni beneficiano di connessioni molto più sicure con molti più luoghi".

- Le ‘grandi’ narrazioni possono essere prodotte in questi luoghi ‘locali’.

- Questo approccio laturiano, evoca molto il sociologo statunitense Randall Collins, con la sua teoria delle catene di interazione rituale (di ispirazione goffmaniana).

6. METODO ANT

- Secondo Latour, "lo studio delle innovazioni e delle controversie è uno dei luoghi privilegiati in cui gli oggetti possono essere mantenuti più a lungo nel loro ruolo di mediatori visibili, distribuiti e formalizzati nei resoconti, prima di diventare intermediari apparentemente invisibili e asociali”.

- Latour distingue tra “mediatori” e “intermediari”. Non è una distinzione ergonomicamente felice per la comprensione del suo pensiero, ma (in breve) significa che un mediatore è un ente che trasforma, fa far cose agli altri, che influenza (senza causarla) l’azione degli altri. Un intermediario, invece, un ente passivo. Tuttavia, questi non sono ruoli prestabiliti: un mediatore, in una certa occasione, può diventare intermediario; e viceversa. “Incidenti, guasti e scioperi: all'improvviso intermediari silenziosi diventano mediatori a tutti gli effetti; persino gli oggetti che un minuto prima sembravano del tutto automatici, autonomi e privi di agenti umani sono ora circondati da folle di umani pesantemente equipaggiati che si muovono freneticamente”. Così, “persino i più umili e antichi strumenti di pietra ritrovati nella Gola di Olduvai in Tanzania sono stati trasformati dai paleontologi in mediatori responsabili dell'evoluzione dell'uomo moderno”.

- Per cui il metodo ANT si focalizza sulla “traduzione”: una connessione che veicola trasformazioni, una relazione che non veicola causalità, ma induce la coesistenza di due mediatori.

- Latour confessa che actor-network theory è un’espressione goffa, fonte di enorme confusione. E ne propone diverse, che però hanno avuto scarso successo: ‘sociologia della traduzione’, ‘ontologia dell’attante-rizoma’, ‘sociologia dell’innovazione’, sociologia delle associazioni (o assologia). Tuttavia, è bene mai dimenticare, che “la rete è un concetto, non una cosa là fuori. E’ uno strumento” euristico.

- Per cui, “nutrirsi di controversie costituisce un metodo molto più sicuro” di molti altri usati dalle sociologie convenzionali, le quali “credono in un solo tipo di aggregati sociali, pochi mediatori e molti intermediari; per l’ANT, non esiste un tipo privilegiato di aggregato sociale, bensì un numero infinito di mediatori e la loro trasformazione in intermediari fedeli non è la regola, ma un'eccezione rara”. Questo è uno dei motivi per cui l’ANT “è chiaramente in contrasto con il programma esplicitamente asimmetrico di Weber, che segue una definizione dei mezzi e fini completamente in contrasto con la nozione di mediatori”.

- Inoltre, sempre a differenza delle sociologie convenzionali, “la presenza del sociale deve essere dimostrata di volta in volta, non può mai essere semplicemente postulata”. Le categorie sociologiche tradizionali (potere, società, capitalismo, cultura, identità, genere, classi ecc.) sono “il risultato finale di un processo, e non un serbatoio, una scorta o un capitale che automaticamente fornirà una spiegazione”.

- E, contro un facile determinismo sociologico, esemplifica: “sì, Einstein ha conosciuto una gioventù turbolenta e ha definito la sua teoria ‘rivoluzionaria’ e ‘relativista’, ma ciò non vi conduce fino in fondo al suo uso dell'equazione di Maxwell, solo nei suoi pressi; sì, Pasteur era in qualche modo reazionario e adorava l'imperatrice Eugenia, ma ciò non vi porta molto lontano nella comprensione della sua batteriologia, anche se questi fattori non sono privi di legami col suo rifiuto, per esempio della teoria della generazione spontanea".

- E, facendo sobbalzare sulla sedia il nuovo materialismo, afferma che "la metafisica empirica è ciò a cui conducono le controversie sulla agency, poiché esse popolano incessantemente il mondo di nuove forze e, altrettanto senza sosta, contestano l'esistenza di altre. Questione cruciale diviene allora come esplorare la metafisica degli attori”.

7. TRACCIARE ASSOCIAZIONI

Proviamo, allora, a raccogliere le tessere del puzzle laturiano e a ricomporlo, per individuare una procedura, un percorso, un tragitto metodologico per fare ricerca à la Latour:

- individuare i luoghi delle controversie, dove avviene la fabbricazione dei fatti e la presenza al contempo di proto-fatti;

- seguire i fatti nel corso della loro produzione e “moltiplicare i siti in cui non sono ancora divenuti freddi e abitudinari matters of fact”;

- “esiste soltanto scienza del particolare (...) più dettagli, voglio più dettagli. Dio è nei dettagli, come tutto il resto, compreso il diavolo, diceva Tarde”;

- “si creano gruppi, si esplorano agency e gli oggetti ricoprono un ruolo. Queste sono le tre prime fonti di indeterminazione su cui ci basiamo, se vogliamo seguire il fluido sociale nelle sue forme sempre mutevoli e provvisorie”;

- lo shuttle della Columbia in un istante si è trasformato “dal più complicato dispositivo umano mai assemblato a una pioggia di detriti che si abbatteva sul Texas”; ci si renderà conto della rapidità con cui gli oggetti ribaltano la loro modalità di esistenza”;

- la definizione di ogni gruppo implica anche la compilazione di una lista di anti-gruppi, all’interno di forme di amicizia e inimicizia;

- "non c'è gruppo senza un qualche addetto al reclutamento (…) Nessun gregge di pecore senza un pastore e il suo cane, il suo bastone, le sue pile di certificati di vaccinazione, la sua montagna di scartoffie per ottenere le sovvenzioni dell'UE”;

- occorre “non definire in anticipo il tipo di aggregati sociali che potrebbero fornire il contesto di tutte queste mappe”;

- “gli aggregati sociali non sono oggetto di una definizione ostensiva - come lo sono per esempio tazze, gatti e sedie che si possono additare con l'indice –, ma soltanto di una definizione performativa. Esisterebbero in virtù dei differenti modi in cui si asserisce che esistano”;

- per definizione performativa si intendono "pratiche necessarie per mantenere costanti i gruppi e i contributi fondamentali delle risorse di cui dispone l’osservatore stesso (...) non si può fare a meno di cercare veicoli, attrezzi, strumenti e materiali in grado di produrre una tale stabilità ";

- “se un ballerino smette di danzare, la danza è finita. Nessuna inerzia porterà avanti lo spettacolo. Ecco perché ho dovuto introdurre la distinzione tra ostensivo e performativo”;

- ricercare i mediatori e intermediari, secondo la definizione sopra riportata, concependo l'esistenza di relazioni (ad es.) tra pescatori oceanografi, satelliti e capesante, relazioni tali da far fare agli altri cose inaspettate…

- “le capesante fanno fare cose ai pescatori così come le reti immerse nell'oceano offrono alle capesante l'occasione di attaccarsi alle reti o l'oceanografo mette insieme pescatori e capesante raccogliendo dati (...) il sociale torna sotto forma di associazione (...) seguendo il principio secondo cui tutti gli attori che stiamo per schierare potrebbero essere associati in modo tale da far agire gli altri (...) generando trasformazioni manifestate dai numerosi eventi inattesi innescati negli altri mediatori che li seguono lungo la catena. È ciò che ho chiamato il ‘principio di irriduzione’;

- “un pastore e il suo cane vi ricordano le relazioni sociali ma, quando vedete il suo gregge dietro un recinto di filo spinato, vi chiedete dove siano finiti il pastore e il suo cane — tuttavia, se le pecore rimangono a pascolare nel prato, e perché il filo spinato sostiene l'abbaiare del cane. Non v'è dubbio che siate divenuti pantofolai piantati davanti alla tv grazie soprattutto al telecomando che vi permette di fare zapping da un canale all'altro (…) Provate voi stessi: buttatelo via e vedrete quanto tempo passerete andando avanti e indietro dal divano alla tv”.

- “non c’è nessuno strumento, nessun mezzo, solo mediatori e intermediari;

- evitare “una subitanea accelerazione della descrizione” ricorrendo a parole quali “società”, “potere”, “struttura”, “contesto”;

- l’ANT è una scienza lenta, “come la molteplicità di obiezioni e oggetti di cui bisogna rendere conto seguendo: le catene di associazioni, i mediatori che brulicano a ogni passo, le quattro fonti di incertezza (o indeterminazione)”.

- Per cui: “1) non gruppi, ma raggruppamenti; 2) l’azione è superata; 3) anche gli oggetti possiedono agency; 4) matter of concerns.

Queste quattro fonti devono essere affrontate coraggiosamente, una dopo l'altra; se ne manca una, l'intero progetto crolla”; - “si comincia con assemblaggi, che sembrano vagamente familiari, e si finisce con altrettanti assemblaggi completamente inediti. Il tracciamento delle connessioni sociali è particolarmente complesso”;

- “occorre sempre ampliare la gamma di attori all'opera”;

- “l’ANT non ha semplicemente il compito di stabilizzare il sociale per conto degli attori, ma ‘scoprire’ i nuovi attori inattesi emersi più di recente;

- “il relativismo è un modo di galleggiare sui dati, non di affogarci dentro”;

- “le controversie non sono semplicemente una seccatura da tenere a bada”;

- “la soluzione alle crisi del relativismo e spingersi sempre più lontano nella relatività”;

- “definirei un buon resoconto sociologico, un resoconto che traccia una rete, una catena di azioni in cui ogni partecipante è trattato come mediatore a tutti gli effetti, in cui tutti gli attori fanno qualcosa”;

- quando facciamo le interviste, ascoltiamo le persone che parlano, osserviamo i loro commenti, occorre evitare di “ascoltare distrattamente queste produzioni contorte e ignorare i termini più strani, barocchi e idiosincratici offerti dagli attori. Quando un criminale dice ‘non è colpa mia, ho avuto pessimi genitori’, i sociologici dicono che ‘la società ha lo reso un criminale’ o che ‘sta cercando di sfuggire alla colpevolezza personale, diluendola nell'anonimato della società’. Tuttavia, il criminale non ha detto nulla di simile. Ha semplicemente detto ‘ho avuto pessimi genitori’”;

- “non dobbiamo sostituire a un'espressione sorprendente, ma precisa, il ben noto repertorio della sociologia convenzionale”;

- “Avremo il coraggio di non sostituire un'espressione sconosciuta con una ben nota?”.

Se un pellegrino dice “sono giunto in questo monastero perché la Vergine Maria mi ha chiamato”, dobbiamo prenderlo sul serio e non sostituire subito “l'agency della Vergine con l’illusione”, il pretesto, l’infatuazione ecc. come farebbero i sociologi tradizionali; - parlando di amore, i poemi sono pieni del "corteo ininterrotto di angeli, cherubini, putti e frecce, la cui esistenza oggettiva, sì oggettiva, dovrebbe anche essere presa in considerazione";

- dobbiamo “rispettare la metafisica di un mugnaio”, così sorprendentemente ben descritta dallo storico italiano Carlo Ginzburg ne Il formaggio e i vermi…

- “l’ANT è semplicemente la teoria sociale che ha scelto di affidarsi agli indigeni, ai locali, non importa in quali bizzarri imbrogli metafisici essi ci conducono”;

- “sebbene non sappiamo mai con certezza chi e cosa ci faccia agire, le ragioni le possiamo trovare nei resoconti degli attori. Le agency sono sempre presentate in un resoconto (account).

8. CON LATOUR, OLTRE LATOUR

Ora, a mio avviso, con queste indicazioni metodologiche, si possono studiare in modo innovativo, serio e documentato tutti i temi che si vogliono, anche quelli più controversi, come (ad es.) l’esitazione vaccinale, i movimenti no TAV o no 5G, le pazienti che si affidano a cura omeopatiche, coloro che credono nelle scie chimiche, le persone critiche nei confronti delle cause antropiche dei cambiamenti climatici ecc.

Evitando di emulare le giornaliste e le esperte di tutto, lasciando alle sociologhe convenzionali (la “sociologia del sociale”, la chiamerebbe Latour) il pesante bagaglio di termini e concetti stucchevoli come ‘populismo’, anti-scientifico’, ‘pseudoscienza’, ‘destra e sinistra’, ‘vero/falso’ ecc. che poco hanno di empirico e molto pregiudizio.

Come ricorda Latour, “non spetta agli scienziati sociali risolvere le controversie”, dire chi ha ragione o torto, chi sono le babbee che credono alle fake news e chi sono le intelligenti che, invece, si fidano del parere delle esperte che decorano i talk show. Perché, la sociologa ANT non è una intellettuale organica o, come scrive Latour, “un intellectuel engage”.

Peccato, però, che egli non abbia avuto il coraggio o la voglia di dirle quelle cose, prima di morire…

BIBLIOGRAFIA

Berger, Peter L. (1963), trad. it. Invito alla sociologia, Venezia: Marsilio.

Descola, Philippe (2005), trad. it. Oltre natura e cultura, Milano: Cortina, 2014.

Fleck, Ludwik (1935), trad. it. Genesi e sviluppo di un fatto scientifico, Bologna: Il Mulino

Ginzburg, Carlo (1976), Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del Cinquecento, Torino, Einaudi.

James, William (1890), trad. it. Principi di Psicologia, Milano: Società Editrice Libraria, 1909.

Latour, Bruno (2005), tr. Riassemblare il sociale, Milano: Meltemi, 2022.

Sloterdijk, Peter (1998), trad. it. Sfere / Bolle vol. 1, Milano: Meltemi 2009.

Sloterdijk, Peter (1999), trad. it. Sfere / Globi vol. 2., Milano Cortina, 2014.

Sloterdijk, Peter (2004), trad. it. Sfere / Schiume vol. 3., Milano: Cortina, 2015.

Tarde, Gabriel (1894), La logique sociale, Paris: Alcan.

Decalogo Latouriano – Il pensiero meno noto di Bruno Latour, Seconda parte

Nella prima parte di questo percorso attraverso le parti meno note e utilizzata dell’approccio di Bruno Latour al sociale, alle scienze e alle tecnologie, ho affrontato:

- il legame profondo tra oggetti della scienza e società, in cui – secondo Latour – sono i primi a spiegare la seconda (Il sociale, la società e la sociologia) e

- la critica di Latour alle sociologie interpretative, all’empirismo storico, al riduzionismo e – pare fin troppo ovvio – al positivismo, dichiarandosi “oggettivista”, “realista” e “relativista” nello stesso tempo.

Questa seconda parte del percorso è dedicata al costruzionismo di Latour e al concetto di attanti.

3. IL COSTRUZIONISMO

- Secondo Latour, le espressioni “costruttivismo sociale” e “costruzione sociale dei fatti scientifici” sono state infelici, un’autentica sciagura. Infatti il termine ‘sociale’ (che come abbiamo visto sopra, lui vuole abolire) si è prestato a tanti malintesi e la parola ‘costruzione’ ha scatenato una confusione ancor più grande.

- Egli confessa: “ci siamo resi conto che, per altri colleghi delle scienze sociali e naturali, la parola ‘costruzione’ significava qualcosa di completamente diverso da ciò che il senso comune aveva considerato fino ad allora. Dire che qualcosa era ‘costruito’ significava, nella loro mente, che qualcosa non era vero".

- Ma, "nessun scienziato di laboratorio si è mai confrontato con un oggetto ‘dato’ indipendentemente dal lavoro necessario per ‘renderlo visibile’; quindi perché comportarsi come se l’alternativa tra ‘realismo’ e ‘costruttivismo’ fosse interessante?”.

- “Sebbene il costruttivismo fosse per noi sinonimo di più realismo, siamo stati acclamati dai nostri colleghi come se avessimo finalmente dimostrato che ‘persino la scienza è una balla’! (...) Senza volerlo, il costruttivismo era divenuto sinonimo del suo opposto: la decostruzione”.

- Latour ha sempre voluto evitare l’espressione ‘costruttivismo sociale’: “come una repubblica socialista o islamica è l'opposto di una repubblica, aggiungere l'aggettivo ‘sociale’ a ‘costruttivismo’ snatura completamente il suo significato. In altre parole, il ‘costruttivismo’ non deve essere confuso con il ‘costruttivismo sociale’ che ne è l'opposto (…) Il ‘costruttivismo sociale’ implica sostituire ciò di cui è fatta questa realtà con qualche altra cosa, il sociale di cui sarebbe ‘realmente’ composta”.

4. GLI ATTANTI

- Secondo Latour occorre dire addio alla nozione di ‘attore’, come soggetto in carne ed ossa. Infatti, “bisogna assemblare un gran numero di agency affinché un attore diventi un individuo”.

- Usando un parallelo (che però Latour non fa nel suo libro, ma che mi sembra in linea con il suo pensiero) potremmo dire che mentre le genetiste affermano che ognuna di noi è unica grazie al suo DNA, le sociologhe invece potrebbero sostenere che ciascuna di noi è diversa perché nessuna ha avuto le stesse interazioni sociali.

- William James potrebbe essere d’accordo, perché secondo Latour egli “ha magnificamente dimostrato, che è moltiplicando le connessioni con l'esterno che c'è qualche possibilità di comprendere come la nostra interiorità sia stata composta. Bisogna sottoscrivere un gran numero di soggettivatori per divenire un soggetto. Per cui nessuno sa quante persone sono simultaneamente all'opera in un dato individuo”.

- Inoltre, Latour ammette che “usiamo il termine ‘non-umani’ in mancanza di un termine migliore; ma in realtà questa espressione è priva di senso perché dobbiamo elevare gli oggetti al rango di attori a pieno titolo”.

- E indispettito, puntualizza: “L’ANT non è - ripeto, non è – l’istituzione di qualche assurda simmetria tra umani e non umani (…) l’ANT non è interessata soltanto a liberare gli attori umani dalla prigione del sociale, ma a offrire anche agli oggetti naturali l'occasione di sfuggire all’angusto isolamento a cui il primo empirismo condanna le matters of fact (cioè quelle che vengono considerate cose, condizioni o stati permanenti). Infatti, in accordo con l’antropologo francese Philippe Descola, egli insiste: "dobbiamo ricordare che essere una matter of fact non è un modo di esistenza ‘naturale’, ma, stranamente, un antropomorfismo. Cose, sedie, gatti, tappeti e buchi neri non si comportano mai come matters of fact”.

- Il positivismo è sbagliato politicamente, perché ha ridotto troppo in fretta le matters of concerns (processi, stati transitori, movimenti) a matters of facts, e senza un giusto processo”. E, come ANT, "il nostro tocco distintivo consiste semplicemente nel sottolineare i meccanismi di stabilizzazione, al fine di contrastare la trasformazione prematura di matters of concern in matters of fact”.

- Anche se lui, l’ha più volte ripetuto, non ha alcuna simpatia per le sociologie interpretative, tuttavia si oppone a una atteggiamento naturalista perché “gli oggetti potrebbero sembrare un po’ più complicati, multipli, complessi e intricati di quanto gli ‘oggettivisti’ vorrebbero farci credere”.

- Gli oggetti sono fatti di strati multipli, esattamente come sono le persone. Per cui “tutta questa opposizione tra ‘punto di vista’ e ‘nessun luogo’ la si può completamente dimenticare. E pure questa differenza tra ‘interpretativo’ [ermeneutica] e ‘oggettivista’. Se si possono avere punti differenti su una statua, è perché la statua stessa è in tre dimensioni e ci permette di muoversi intorno a essa”. Infatti, “nessun edificio è mai visibile in toto, in qualsiasi punto della sua costruzione e del suo utilizzo”.

- “E’ la cosa stessa che può dispiegare la sua molteplicità, il che consente di apprenderla a partire da diversi punti di vista prima di essere eventualmente unificata in una fase successiva a seconda delle capacità del collettivo”.

- “Questa è anche la linea di demarcazione tra il postmodernismo e l’ANT, che considera la molteplicità una proprietà delle cose, e non solo degli umani che interpretano le cose”.

- A tal proposito, Latour critica i sociologi che “per ritagliarsi una piccola nicchia, hanno abbandonato all’inizio del XIX secolo, le cose e gli oggetti agli scienziati e agli ingegneri”.

BIBLIOGRAFIA

Berger, Peter L. (1963), trad. it. Invito alla sociologia, Venezia: Marsilio.

Descola, Philippe (2005), trad. it. Oltre natura e cultura, Milano: Cortina, 2014.

Fleck, Ludwik (1935), trad. it. Genesi e sviluppo di un fatto scientifico, Bologna: Il Mulino

Ginzburg, Carlo (1976), Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del Cinquecento, Torino, Einaudi.

James, William (1890), trad. it. Principi di Psicologia, Milano: Società Editrice Libraria, 1909.

Latour, Bruno (2005), tr. Riassemblare il sociale, Milano: Meltemi, 2022.

Sloterdijk, Peter (1998), trad. it. Sfere / Bolle vol. 1, Milano: Meltemi 2009.

Sloterdijk, Peter (1999), trad. it. Sfere / Globi vol. 2., Milano Cortina, 2014.

Sloterdijk, Peter (2004), trad. it. Sfere / Schiume vol. 3., Milano: Cortina, 2015.

Tarde, Gabriel (1894), La logique sociale, Paris: Alcan.

Decalogo Latouriano - Il pensiero meno noto di Bruno Latour, Prima parte

Questo è un dono alle tante laturiane[1] superficiali e distratte, che hanno preso di Bruno Latour (1947-2022) solo gli aspetti più eclatanti (come mettere sullo stesso piano umani e non-umani, l’agency degli oggetti, il messaggio apparentemente post-moderno ecc.), affinché diventino laturiane profonde, meticolose e convinte. Tirato per la giacca da tante (postmoderniste, sociologhe interpretative, nuove materialiste, decostruzioniste ecc.), Latour è stato infatti un personaggio poliedrico, contraddittorio, escapologico. Per cui, è lui a essere il primo responsabile dei tanti fraintendimenti della sua opera.

Al fine di recuperare la parte meno utilizzata del suo messaggio e del suo metodo, propongo una collezione del suo pensiero, così come delineato ne Riassemblare il sociale (2005), diviso in sette sezioni:

- Il sociale, la società e la sociologia

- Una critica agli altri approcci e tradizioni di ricerca

- Il costruzionismo

- Gli attanti

- Il micro e il macro

- Il metodo ANT: come tracciare associazioni

- Con Latour, oltre Latour

In questo primo post affronteremo i primi due.

1. IL SOCIALE, LA SOCIETÀ E LA SOCIOLOGIA

- Il “sociale” non è un dominio particolare. Per cui di un fenomeno non esiste una spiegazione sociale, accanto a quella psicologica, economica, culturale ecc.

- Per questo motivo, la scienza (o meglio, un contenuto scientifico) non può essere spiegata dal suo contesto sociale. Anzi, è proprio il contrario: è il contenuto scientifico che spiega la società. Sono gli oggetti della Scienza che possono spiegare il sociale.

Non bisogna, però, essere deterministi, e convenire che nemmeno il contenuto scientifico deve essere usato per spiegare i componenti delle relazioni sociali. Il tema è quindi molto più complesso: possiamo dire che la scienza lega le varie entità in modo scientifico.

- Per cui il “sociale”, agli occhi dell'Actor-Network Theory (ANT), è un movimento assai peculiare, di riassociazione e riassemblaggio di tutte le entità che attraversano un campo d’azione. Cogliere questo movimento è compito dello studioso. Tuttavia, per farlo, egli deve sviluppare una sensibilità particolare, che consiste nel potenziare il nostro “senso del movimento”, ovvero nell’acquisire “il senso del sociale”. Infatti, i fisiologi hanno mostrato che, perché una percezione abbia luogo sono necessari continui movimenti e aggiustamenti: se non c'è movimento, non c'è sensazione. Con l'assenza di movimenti sopraggiunge un offuscamento dei sensi. Lo stesso vale per il ‘senso del sociale’: se lo studioso non è capace di vedere nuove associazioni, non sarà nemmeno in grado di vedere il sociale.

- Il compito dello studioso è quindi il tracciamento di nuove associazioni (configurazioni), fra forze sino ad allora inassociate.

- Nel fare questo, occorre quindi tener ben presente che la società non esiste. Esistono solo i raggruppamenti, il collettivo, che è il progetto di assemblaggio di entità nuove non ancora riunite; inoltre bisogna mettere in luce l’eterogeneità di attanti molto diversi fra loro, i quali si mescolano come “una squadra di operai che costruisce un muro di mattoni: le loro strade si separano di nuovo solo dopo che il muro è stato completato. Tuttavia, mentre lo si costruisce, non c'è dubbio che siano collegate. Come? Sarà la ricerca di determinarlo”

- Bisogna riconoscere appieno chi e che cosa partecipa all’azione, includendo anche le “masse mancanti” di entità non-umane. Infatti, gli aggregati (associazioni che hanno una forma, seppur momentanea) si muovono all'interno di fenomeni non formattati. Questo sfondo Latour lo chiama "plasma": esso è astronomicamente enorme per dimensioni e portata, un immenso repertorio di masse

- A tal fine, i termini e i concetti di “sociale” e “naturale” devono perciò essere accantonati. Perché i pesci e pescatori non si fronteggiano come ‘naturale’ e ‘sociale’, ‘oggetto’ e ‘soggetto’, ‘materiale’ e ‘simbolico’. Per Gabriel Tarde (1843-1904), ricorda Latour, non c’era alcuna ragione per separare il “sociale” umano da altre associazioni come gli organismi biologici o persino gli atomi. Il sociale, per Tarde, era un fluido in circolazione, e non organismo. Ogni cosa era una società e ogni fenomeno era un fatto sociale: società cellulari, società atomiche, società di astri. Tutte le scienze, pronosticava Tarde, sembrano destinate a divenire rami della sociologia.

2. UNA CRITICA AGLI ALTRI APPROCCI E TRADIZIONI DI RICERCA

- Latour si definisce “oggettivista”, dicendo di non avere alcuna simpatia per le “sociologie interpretative”, perché l'ANT non apprezza l’eccessiva enfasi data dai fenomenologi alle fonti umane dell’azione, e ignora completamente la lunga battaglia tra oggetto e soggetto. E invita alla lettura del filosofo tedesco Peter Sloterdijk che, con i tre volumi sui diversi tipi di sfere, ha offerto una nuova e potente metafora per uscire dalla dicotomia interno/esterno.

- Ciò non significa che dovremmo privarci del ricco vocabolario descrittivo della fenomenologia; semplicemente che dobbiamo estenderlo alle entità ‘non intenzionali’.

- Per cui bisogna ritornare all’oggetto. Nel rivendicare il proprio “realismo”, Latour però ne dà un’interpretazione diversa da quella tradizionale. Egli ritiene che l’oggettività non sia una proprietà privata dei positivisti. Anzi, condivide l’affermazione del microbiologoe filosofo polacco Ludwik Fleck (1896-1961): “più sociale c'è, più realismo c'è”.

- Latour accetta anche l’etichetta di “relativista”: “ma certo, cos'altro potrei essere?”, dice. In linea con quanto scriveva Peter L. Berger (1963) sul progetto di “alternanza”, ma senza mai citarlo, Latour sostiene che “per raggiungere l'oggettività, devo essere in grado di navigare da un quadro di riferimento all'altro, da un punto di vista all'altro. Senza questi spostamenti, sarai limitato al mio ristretto punto di vista per sempre”. La “relatività”, più che il relativismo, è la bussola dello studioso.

- Latour è quindi “oggettivista”, “realista” e “relativista” nello stesso tempo; una miscela originale che attribuisce nuovi significati a vecchi termini, che tuona contro l’empirismo tradizionale a favore di un nuovo empirismo.

- Infatti l'empirismo storico è stato “una resa piuttosto povera all'esperienza. Questa povertà, tuttavia non si supera allontanandosi dall'esperienza materiale per esempio in direzione della ‘ricca soggettività umana’, ma avvicinandosi alle forme di resistenza variegate che la materia ha da offrire”. Perché “artificialità totale e oggettività totale si muovono in parallelo”.

- “Non siamo più obbligati a combattere il riduzionismo aggiungendo alla descrizione qualche ‘aspetto’ umano, simbolico, soggettivo o sociale, perché il riduzionismo, tanto per cominciare, non rende giustizia ai fatti oggettivi. Quel che si potrebbe chiamare il primo empirismo è riuscito, per ragioni politiche, a oscurare i numerosi percorsi e deviazioni dell'oggettività e a ridurre in umani all'ombra di se stessi”, scrive Latour.

- Lungi dal ‘possedere oggettività’, “i positivisti somigliano piuttosto proprietari terrieri assenteisti, che sembrano non sapere cosa farsene dei loro latifondi”. Per cui, “il riduzionismo è un'impossibilità pratica, nella misura in cui gli elementi a cui si riduce un ‘livello superiore’ saranno tanto complessi quanto il ‘livello inferiore’. Se solo gli umani nelle mani di sociologi critici potessero essere trattati al pari delle balene in zoologia…” termina sconsolato Latour.

- E alla fine, uccide il padre: “devo finalmente congedarmi da Tarde (...) Egli ha mantenuto una definizione sostanziale e non relativista della sociologia”.

NOTE

[1] Uso il femminile sovraesteso.

BIBLIOGRAFIA

Berger, Peter L. (1963), trad. it. Invito alla sociologia, Venezia: Marsilio.

Descola, Philippe (2005), trad. it. Oltre natura e cultura, Milano: Cortina, 2014.

Fleck, Ludwik (1935), trad. it. Genesi e sviluppo di un fatto scientifico, Bologna: Il Mulino